党的十八大以来,“健康中国”战略持续推进,习近平总书记多次强调要“完善大病保险和医疗救助制度,落实异地就医结算”。随着我国城市化进程加快,人口流动规模持续扩大,异地养老、异地工作、异地转诊等场景激增。传统的医保报销模式要求参保人先行垫付全部医疗费用,再凭票据返回参保地手工报销,不仅存在周期长、手续繁、垫资压力大等问题,更让急重症患者面临“救命钱”筹措难题。

据网上公布的数据显示,2021年全国跨省异地就医住院费用直接结算率仅为58.3%,超过40%的患者仍需经历漫长的报销周期。这一痛点直接催生了异地就医直接结算制度的改革:通过打通各省医保信息孤岛,构建全国统一结算平台,让参保群众在就医地即可实时结算医疗费用,个人仅需支付自付部分。

十年磨一剑,构建全球最大医保结算网络

福建省漳州市诏安县的李大爷最近体验到了异地就医直接结算服务带来的便捷。由于患有糖尿病、高血压等慢性疾病,李大爷需要定期到医院门诊就诊开药。自从通过手机自助完成了异地就医备案后,他在广东省三甲医院就诊时,只需出示医保电子凭证就能直接结算费用,无需再为往返老家报销而烦恼。“现在只要在手机上登记备案,我在医院就诊开药刷老家的医保卡就能直接报销,不用再广州、诏安两地跑,也不用为垫钱发愁了!”李大爷分享了他的喜悦。

随着国家对医疗保障体系的不断优化升级,异地就医直接结算服务正逐步成为常态,极大地便利了像李大爷这样的跨省居住人员。自2018年国家医保局成立以来,按照“住院费用先行、门诊费用跟进、慢特病全覆盖”的推进策略,持续扩大结算范围。特别是2022年7月发布的《关于进一步做好基本医疗保险跨省异地就医直接结算工作的通知》,统一了全国范围内跨省异地就医直接结算的相关政策,确保了住院、普通门诊以及门诊慢特病费用的跨省直接结算政策的一致性。

尽管现行的跨省直接结算政策和流程已基本定型,但这些规定分散于多个文件中,且存在差异化的执行标准,导致实际操作中可能出现备案困难、直接结算率低等问题。为此,国家医保局联合财政部发布了上述通知,旨在整合现有政策,规范统一管理流程,并解决结算政策差异大、异地就医备案难等关键问题,推动实现更加高效便捷的服务模式。

追溯至2009年,《国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》首次提出了改进异地就医结算服务的目标,重点关注城乡流动农民工及异地安置退休人员的需求。随后,在2016年的政府工作报告中明确提出加快基本医保全国联网和异地就医结算的步伐。自此,跨省异地就医结算改革全面加速,从最初的住院费用结算扩展至普通门诊费用,并逐步覆盖更多类型的慢性疾病:

•2017年1月17日,全国首例住院费用跨省直接结算在海南实现;

•2018年政府工作报告指出,扩大跨省异地就医直接结算范围,把基层医院和外出农民工、外来就业创业人员等全部纳入,9月起,长三角地区率先开展门诊跨省直接结算试点;

•2019年,京津冀地区和西南片区(重庆、四川、贵州、云南、西藏)在国家医保局支持下,相继开展门诊费用跨省直接结算试点工作;

•2020年底,长三角、京津冀、西南片区三个试点区域的平台统一到国家平台,实现了数据的汇聚、流程的统一。也是在这一年,开启全国统一普通门诊费用跨省直接结算试点;

•2021年底,基本实现普通门诊费用跨省直接结算和异地就医备案线上服务统筹地区全覆盖。

•2022年,所有省份启动5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算试点,并迅速实现了所有统筹地区的全覆盖……

截至2024年,随着新增慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎等5种疾病的纳入,门诊慢特病跨省结算病种已达10种,涵盖了超过90%的常见高发慢性病。这意味着更多的患者能够享受到更为便捷的医疗服务,减少了因地域限制所带来的不便,真正实现了让信息多跑路,群众少跑腿的美好愿景。这一系列举措不仅提升了民众的获得感和幸福感,也为构建更加公平高效的医疗保障体系奠定了坚实的基础。

跨省异地就医直接结算,促进三医协同发展

跨省异地就医直接结算工作的全面推进,不仅是医疗保障体系的一项重大改革成果,更是推动“三医联动”——即医保、医疗、医药协同改革与发展的重要实践路径。这一政策的实施,不仅解决了群众看病难、报销难的问题,更在深层次上促进了医疗资源优化配置、医疗服务能力提升和药品供应保障机制完善,为构建高效、公平、可持续的健康中国提供了有力支撑。

(一)医保引领医疗资源配置优化

医保作为连接医疗与患者之间的桥梁,在整个医疗服务体系中起着“指挥棒”的作用。异地就医直接结算政策的落地,打破了原有的地域壁垒,使参保人可以根据自身需求自由选择优质医疗机构就诊,从而倒逼各地医疗机构不断提升服务质量与效率。

过去,由于医保不能跨省结算,很多患者只能回到户籍地或参保地看病,即使当地医疗水平有限,也难以转诊至更高水平的医院。这种“属地化管理”模式导致了优质医疗资源集中于少数大城市,而基层和欠发达地区长期面临人才短缺、设备落后等问题。

如今,随着异地就医直接结算范围的扩大,越来越多的患者能够“走出去”,到外地就医,这不仅缓解了大城市的医疗压力,也为中小城市和县级医院带来了发展契机。例如,一些地方通过引入远程会诊、专家巡诊等机制,与异地大型医院建立协作关系,提升了本地医疗服务水平,逐步实现“小病不出县、大病有保障”的目标。

对此,国家医保局相关负责人此前也表示,异地就医直接结算在建设全国统一大市场所发挥的作用还体现在推进优质医疗服务资源全国共享,助力推进医疗服务市场高水平统一。

(二)医疗系统响应变革,服务能力持续提升

异地就医直接结算政策的推广,对医疗机构提出了更高的服务要求。为了适应大量跨区域患者的到来,各地医院纷纷加强信息化建设、优化服务流程、提升接诊能力。

一方面,医院加快接入国家医保信息平台,确保结算系统的稳定运行;另一方面,也通过设立异地患者服务窗口、开通多语种导医服务、提供个性化健康管理等方式,增强患者体验感和满意度。

更重要的是,异地就医结算带来的数据流动,为医院科研和临床研究提供了宝贵的样本资源。通过对异地就诊人群的疾病谱分析,医院可以更好地掌握不同地区疾病的流行趋势,进而调整学科发展方向,推动精准医学的发展。

同时,这一政策也促进了分级诊疗制度的落实。部分地方探索“双向转诊+医保衔接”机制,支持患者在基层首诊、疑难重症转诊上级医院、康复期再转回基层的全过程管理模式。这种模式有助于形成合理的就医秩序,避免大医院人满为患、小医院门可罗雀的局面。

智能化平台助力,异地就医服务更高效便捷

随着“互联网+医保”服务模式的不断深化,国家医保局依托全国统一的医保信息平台,积极推动数字化、智能化转型,构建起覆盖全国的异地就医直接结算网络。如今,参保人员只需动动手指,即可完成异地就医备案、查询定点医疗机构、获取医保电子凭证等操作,真正实现了“数据多跑路、群众少跑腿”。

(一)“国家医保服务平台”小程序全面升级

为方便群众办理异地就医相关业务,国家医保局推出了官方线上服务平台——“国家医保服务平台”APP及微信小程序。该平台集成了备案申请、资格审核、结果查询、费用明细查看等多项功能,支持全国所有省份和统筹地区使用,成为异地就医服务的重要载体。

以异地就医备案为例,用户只需登录“国家医保服务平台”微信公众号或APP,进入“异地就医备案申请”模块,按照提示填写相关信息并上传证明材料,即可完成备案流程。整个过程无需前往医保经办机构现场办理,也不再需要提交纸质材料,大大简化了手续,提高了效率。

此外,系统还支持“承诺制备案”,即部分无法提供完整居住证明、工作证明的参保人,可通过签署个人承诺书的方式完成备案。这一举措极大地方便了农民工、自由职业者等流动性强的人群,使他们也能享受到跨省就医直接结算的便利。

(二)实时查询功能保障参保人知情权

为了让参保人更加清晰地了解异地就医政策和自身权益,“国家医保服务平台”还提供了多项实用查询功能:

•异地联网定点医药机构查询:用户可按城市、医保结算等级、医院机构分类等条件筛选查找已开通异地就医直接结算服务的医疗机构和药店。

•备案记录查询:可随时查看备案是否成功、备案类型、有效期限等信息,确保就医前准备充分。

•门诊慢特病待遇资格查询:对于患有高血压、糖尿病等慢性病的患者,可以查询自己是否具备门诊慢特病待遇资格,以便在异地享受相应报销政策。

•异地就医费用明细查询:结算完成后,用户可通过平台查看每笔医疗费用的具体构成,包括医保支付金额、个人自付部分等,提升透明度与信任感。

(三)医保电子凭证实现“无卡化”就医

为进一步提升异地就医结算的便捷性,国家医保局全面推广“医保电子凭证”。参保人无需携带实体社保卡,仅需通过手机展示医保电子凭证二维码,即可在全国各地开通异地就医服务的定点医疗机构完成挂号、就诊、结算等全流程操作。

医保电子凭证具有安全、便捷、通用、终身唯一等特点,适用于线上线下多种场景。截至2024年2月份,全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团均已支持医保码就医购药,接入定点医药机构超过80万家。同时,电子凭证还支持家庭成员绑定,方便老人、儿童等群体由亲属代为操作。

借助现代信息技术手段,国家医保局正逐步打造一个全天候、全方位、全覆盖的异地就医服务体系。未来,随着人工智能、大数据分析等技术的深入应用,异地就医服务将更加精准、智能、个性化,让每一位参保人都能享受到公平、便捷、高效的医疗保障服务。

附在最后:三步操作指南,轻松完成异地就医备案

为了给参保人提供更为便捷的服务,国家医保局微信公众号目前已开通异地就医备案办理功能。符合条件的参保人只需简单几步操作,即可完成跨省异地就医备案,并在异地就医时实现直接结算。

哪些人群适用?怎么备案?有哪些查询服务?一起来看看吧!

问题一:具体适用于哪些人群呢?

跨省异地长期居住人员。包括异地安置退休人员、异地长期居住人员、常驻异地工作人员等长期在参保省(自治区、直辖市)以外工作、居住、生活的人员;跨省临时外出就医人员。包括异地转诊就医人员,因工作、旅游等原因异地急诊抢救人员以及其他跨省临时外出就医人员。

问题二:如何办理跨省异地就医备案呢?

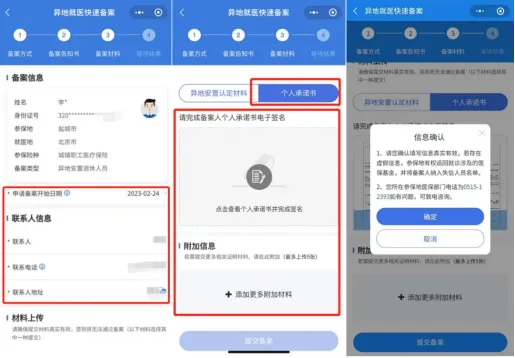

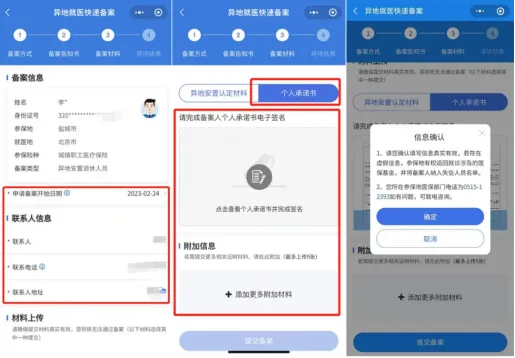

第一步:开始备案

进入“国家医保局”微信公众号,点击微服务→国家异地就医备案,进入异地备案小程序页面。点击“异地就医备案申请”按钮,开始备案。

第二步:选择备案类型

进入异地就医备案申请页面,参保地为系统默认,参保人可以根据实际情况进行调整,同时做好就医地、参保险种、备案类型的选择。

第三步:提交备案材料

阅读备案告知书,选中【本人已仔细阅读备案告知书】后,点击【我已阅读,开始备案】按钮。

填写备案信息、联系人信息并上传相关材料,确认无误后,点击“提交备案”按钮,完成备案申请。

有些地区允许参保人通过个人承诺的方式办理备案,符合条件的参保人无法提交认定材料时,可以点击“个人承诺书”,按要求完成签名后,点击“提交备案”按钮,完成备案申请。

小提示

如果已经入院,选择备案开始时间时应提前到入院日期之前。备案成功后,建议按异地医保人员身份重新办理入院登记,确保出院时能够享受跨省直接结算服务。

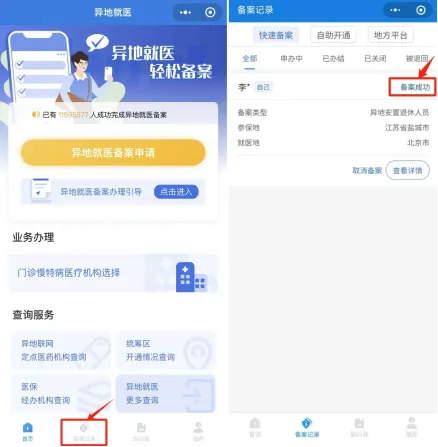

第四步:查看备案进度

点击首页【备案记录】按钮,进入异地就医备案记录页面,实时查看备案进度。

问题三:小程序还有哪些查询服务呢?

除了申请备案外,参保人还可以在小程序查询各统筹区及异地联网定点医药机构的开通情况。

点击【异地就医更多查询】可查询“异地就医费用明细”、“门诊慢特病告知书”、“门诊慢特病资格”。

来源 | 中国医疗保险 七月

编辑 | 符媚茹 何作为

热点文章