支气管哮喘(哮喘)是一种常见的慢性呼吸道疾病,规范化诊断、治疗以及有效的管理,对于提高哮喘的控制水平,改善患者生活质量具有重要作用。本文将依据《支气管哮喘防治指南(2020年版)》,为大家梳理哮喘的诊断以及药物治疗方案,以供学习。

哮喘是由多种细胞以及细胞组分参与的慢性气道炎症性疾病,临床表现为反复发作的喘息、气急,伴或不伴胸闷或咳嗽等症状,同时伴有气道高反应性和可变的气流受限,随着病程延长可导致气道结构改变,即气道重塑。哮喘是一种异质性疾病,具有不同的临床表型。

典型哮喘的临床症状

(1)反复发作性喘息、气促,伴或不伴胸闷或咳嗽,夜间及晨间多发,常与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激以及上呼吸道感染、运动等有关;

(2)发作时及部分未控制的慢性持续性哮喘,双肺可闻及散在或弥漫性哮鸣音,呼气相延长;

(3)上述症状和体征可经治疗缓解或自行缓解。

可变气流受限的客观检查

• 支气管舒张试验阳性;或抗炎治疗4周后与基线值比较FEV1增加>12%,且FEV1绝对值增加>200 ml。

• 支气管激发试验阳性;通常以吸入激发剂后FEV1下降≥20%,判断结果为阳性,提示存在气道高反应性。

• 呼气流量峰值(PEF)平均每日昼夜变异率(至少连续7 天)>10%,或PEF周变异率>20%。

符合上述症状和体征,同时具备气流受限客观检查中的任一条,并除外其他疾病所引起的喘息、气促、胸闷及咳嗽,可以诊断为哮喘。

不典型哮喘的诊断

临床上还存在着无喘息症状、也无哮鸣音的不典型哮喘,患者仅表现为反复咳嗽、胸闷或其他呼吸道症状。

1.咳嗽变异性哮喘(CVA):

咳嗽作为唯一或主要症状,无喘息、气促等典型哮喘的症状和体征,同时具备可变气流受限客观检查中的任何一条,除外其他疾病所引起的咳嗽,按哮喘治疗有效。

2. 胸闷变异性哮喘(CTVA):

胸闷作为唯一或主要症状,无喘息、气促等典型哮喘的症状和体征,同时具备可变气流受限客观检查中的任一条,除外其他疾病所引起的胸闷。

3.隐匿性哮喘:

指无反复发作喘息、气促、胸闷或咳嗽的表现,但长期存在气道反应性增高者。随访发现有14%-58%的无症状气道反应性增高者可发展为有症状的哮喘。

哮喘的分期

根据临床表现,哮喘可分为急性发作期、慢性持续期和临床控制期。

哮喘急性发作:

是指喘息、气促、咳嗽、胸闷等症状突然发生,或原有症状加重,并以呼气流量降低为特征,常因接触变应原、刺激物或呼吸道感染诱发。

慢性持续期:

是指每周均不同频度或不同程度地出现喘息、气促、胸闷、咳嗽等症状。

临床控制期:

是指患者无喘息、气促、胸闷、咳嗽等症状4周以上,1年内无急性发作,肺功能正常。

哮喘的分级

1. 严重程度的分级:

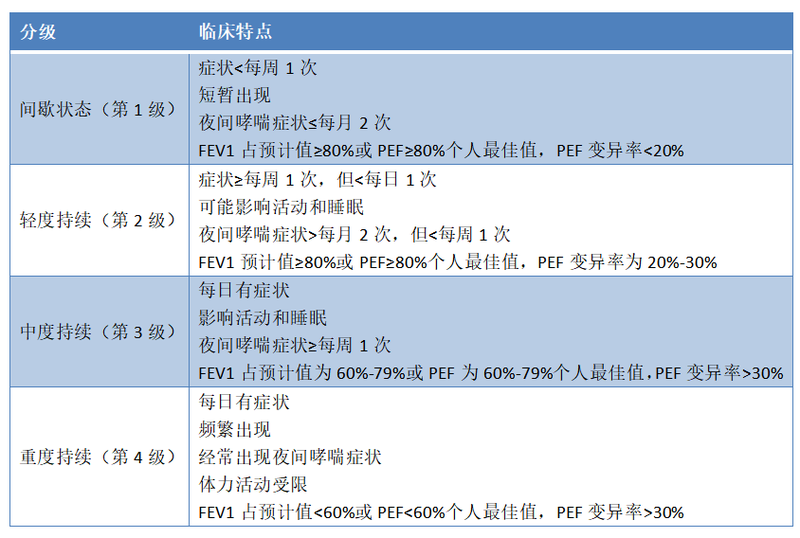

(1)根据白天、夜间哮喘症状出现的频率和肺功能检查结果,将慢性持续期哮喘病情严重程度分为间歇状态、轻度持续、中度持续和重度持续4级:

注:初始治疗时对哮喘严重程度的判断,对患者选择药物治疗方案十分重要。

(2)根据达到哮喘控制所采用的治疗级别分级:

• 轻度哮喘:经过第1级、第2级治疗能达到完全控制者;

• 中度哮喘:经过第3级治疗能达到完全控制者;

• 重度哮喘:需要第4级或第5级治疗才能达到完全控制,或者即使经过第4级或第5级治疗仍不能达到控制者。

2. 急性发作时的分级:

哮喘急性发作程度轻重不一,可在数小时或数天内出现,偶尔可在数分钟内即危及生命,故应对病情作出正确评估,以便给予及时有效的紧急治疗。

症状:

了解患者有无胸闷、气促、咳嗽、夜间憋醒等哮喘症状。

实验室检查指标:

• 肺功能:

肺通气功能指标FEV1和PEF反映气道阻塞的严重程度,是客观判断哮喘病情最常用的评估指标;

• 哮喘控制测试(ACT)问卷:

适用于缺乏肺功能设备的基层医院,仅反映哮喘症状;

• 呼出气一氧化氮(FeNO)测定:

评估气道炎症类型和哮喘控制水平的指标,可以用于预判和评估吸入激素治疗的反应。美国胸科学会推荐FeNO的正常参考值:健康儿童5-20 ppb(1×10-9),成人5-25 ppb。FeNO>50 ppb提示激素治疗效果好,<25 ppb提示激素治疗反应性差。

• 痰嗜酸粒细胞计数:

>2.5%为增高;

• 外周血嗜酸粒细胞计数:

参考值≥300/μl为增高;

• 血清总IgE:

没有正常值,其水平增高缺乏特异性;

• 过敏原特异性IgE:

诊断过敏性哮喘的重要依据之一,其水平高低可以反映哮喘患者过敏状态的严重程度;

• 过敏原检测:

明确患者的过敏因素,宣教患者尽量避免接触过敏原,以及用于指导过敏原特异性免疫疗法。

哮喘应注意与左心功能不全、慢性阻塞性肺疾病、上气道阻塞性病变等常见疾病相鉴别,此外还应与嗜酸粒细胞肉芽肿性多血管炎、变应性支气管肺曲霉病等疾病相鉴别,以上这些疾病在临床上都可以表现有哮喘样症状。

·最有效方法:脱离过敏原。

·治疗原则:以患者病情严重程度和控制水平为基础,选择相应的治疗方案,推荐长期(阶梯式)治疗方案。

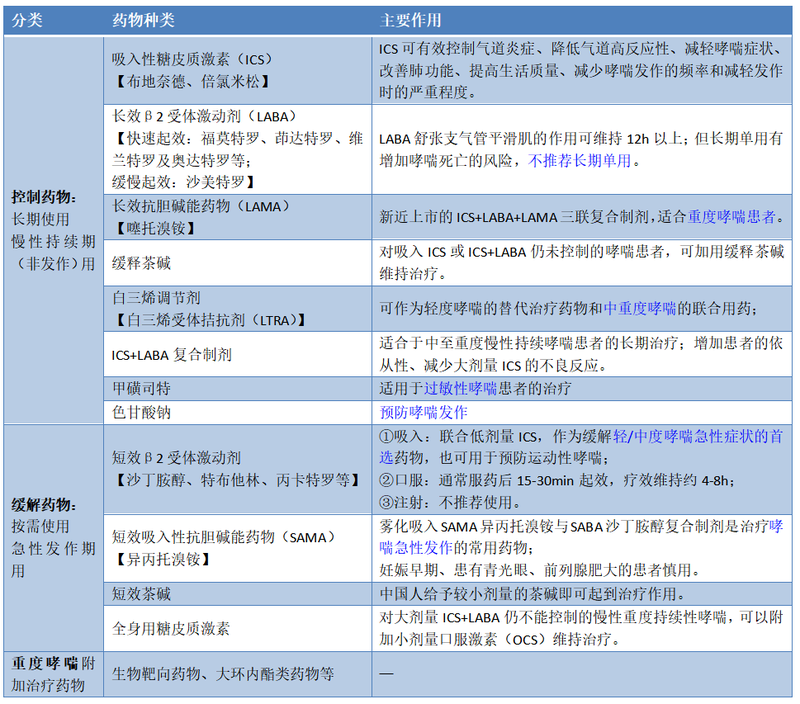

治疗哮喘的药物可以分为控制药物、缓解药物,以及重度哮喘的附加治疗药物。

过敏原特异性免疫疗法(AIT):

通过皮下注射常见吸入过敏原提取液,可减轻哮喘症状和降低气道高反应性,适用于过敏原明确,且在严格的环境控制和药物治疗后仍控制不良的哮喘患者。舌下给药较皮下注射方便,过敏反应发生率低,但其长期疗效尚待进一步验证。

其他治疗哮喘药物:

• 第二代抗组胺药物(H1受体拮抗剂):如氯雷他定、阿司咪唑、氮卓司丁、特非那丁;

• 其他口服抗变态反应药物:如曲尼司特(tranilast)、瑞吡司特(repirinast)等;

• 抗组胺药物在哮喘治疗中作用较弱,主要用于伴有变应性鼻炎的哮喘患者,不建议长期使用。

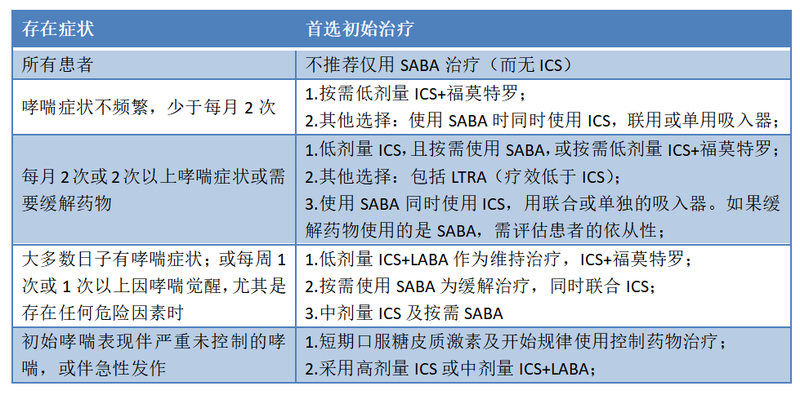

一旦确立了哮喘的诊断,推荐尽早开始规律的控制治疗:

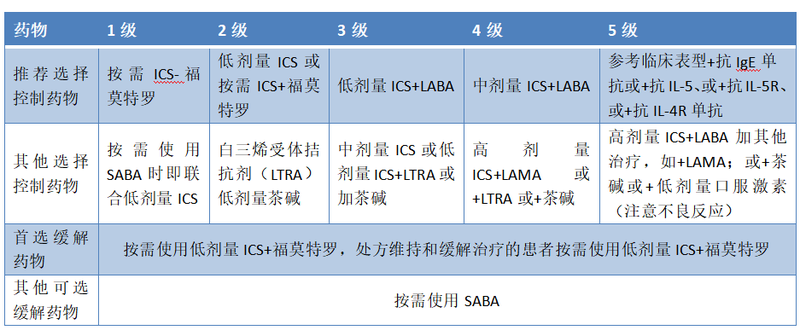

《指南》推荐的哮喘患者长期(阶梯式)治疗方案如下图:

哮喘治疗方案的调整策略主要是根据症状控制水平和风险因素水平(主要包括肺功能受损的程度和哮喘急性发作史)等,按照哮喘阶梯式治疗方案进行升级或降级调整,以获得良好的症状控制并减少急性发作的风险。

哮喘升级治疗

当目前级别的治疗方案不能控制哮喘(症状持续/发生急性发作),应给予升级治疗,选择更高级别的治疗方案直至哮喘达到控制为止。

升级治疗前需排除和纠正下列影响哮喘控制的因素:

(1)药物吸入方法不正确;

(2)依从性差;

(3)持续暴露于触发因素,如变应原、烟草、空气污染、β受体阻断剂或非甾体类抗炎药等;

(4)存在合并症所致呼吸道症状及影响生活质量;

(5)哮喘诊断错误等。

哮喘的升级治疗分为以下3种方式:

(1)升级维持治疗:

适用于在当前治疗级别不能取得控制,且排除了上述影响哮喘控制的因素的哮喘患者,应考虑高一级治疗方案当中的推荐选择方案,2-3个月后进行评估,如疗效不佳,可考虑其他推荐方案;

(2)短程加强治疗:

适用于部分哮喘患者出现短期症状加重,如发生病毒性上呼吸道感染或季节性变应原暴露时,可选用增加维持用药剂量1-2周的方法;

(3)日常调整治疗:

在布地奈德-福莫特罗或丙酸倍氯米松-福莫特罗每日维持用药的基础上,根据患者哮喘症状出现情况按需增加使用次数作为缓解治疗。

降级治疗

当哮喘症状得到控制并维持至少3个月,且肺功能恢复正常并维持平稳状态,可考虑降级治疗。主要依据患者目前治疗情况、风险因素、个人偏好等,不可降级过度或过快。

降级治疗原则:

(1)哮喘症状控制且肺功能稳定3个月以上,可考虑降级治疗。如存在急性发作的危险因素,如SABA用量每月>1支、依从性或吸入技术差、FEV1占预计值%<60%、吸烟或暴露于变应原、痰或血嗜酸粒细胞增高、存在固定的气流受限等,一般不推荐降级治疗;

(2)降级治疗应选择适当时机,需避开患者呼吸道感染、妊娠、旅行期等;

(3)每3个月减少ICS剂量25%-50%通常是安全可行的;

(4)每一次降级治疗都需要密切观察症状控制情况、PEF变化、危险因素等,并按期随访,根据症状控制及急性发作的频率进行评估,并告知患者一旦症状恶化,需恢复到原来的治疗方案。目前的降级治疗推荐意见尚缺乏循证医学依据。

治疗方案推荐:药物减量

通常是首先减少激素用量(口服或吸入),再减少使用次数(由每日2次减至每日1次),然后再减去与激素合用的控制药物,以最低剂量ICS维持治疗。

即使给予最大剂量的药物治疗,部分哮喘患者仍有急性发作。一次急性发作会显著增加未来1年内再次发作的风险。临床工作中,可以通过优化哮喘药物治疗方案以减少急性发作,同时,要关注并识别有急性发作高危因素的哮喘患者,制定相应的干预策略以减少未来急性发作的风险。

参考来源:

[1].支气管哮喘防治指南(2020年版)[J],中华结核和呼吸杂志, 2020,43(12) : 1023-1048.

来源:中国继续医学教育网订阅号

编辑:Yan