2型炎症生物标志物是哮喘临床管理的重要组成部分

FeNO是2型哮喘辅助诊断和治疗指导的有效依据

小结

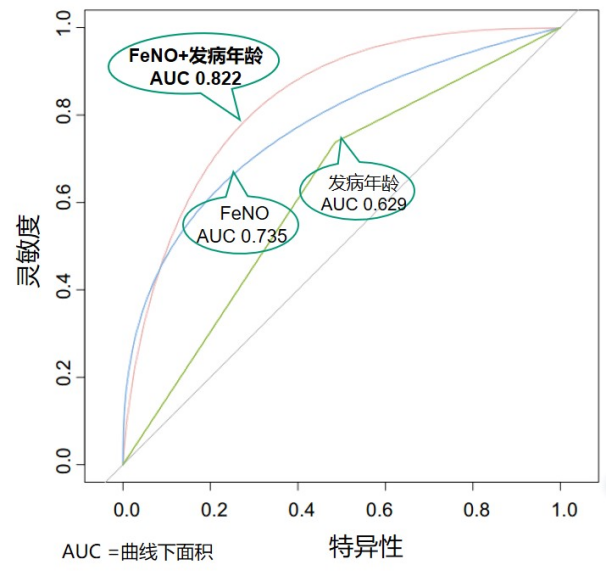

哮喘是一个普遍的公共卫生问题,影响着全球患者及其家庭。随着对哮喘机制研究的深入,人们发现大多数哮喘患者与2型炎症相关,其也成为哮喘患者用药与疾病管理的重要参考。其中FeNO作为一种便捷且经济的2型炎症无创生物标志物,在哮喘的诊断、治疗和急性发作预测中具有显著优势,有助于实现哮喘的个性化和精准管理。

杨拴盈 教授

西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症医学科主任 一级主任医师,教授,博士生及博士后导师 国务院特殊津贴专家 国家卫生健康突出贡献中青年专家 “三秦学者”国家级创新团队带头人 教育部新世纪优秀人才 西安交通大学名医、名师 中华医学会呼吸分会委员 中国医师协会呼吸分会常委 中华预防医学会呼吸分会委员 陕西省抗癌协会肿瘤个体化诊疗专业委员会主任委员 《中华结核和呼吸杂志》、 《中华肺部疾病杂志》 、 《中国肺癌杂志》、 《国际呼吸杂志》等8种杂志编委 主持国家自然科学基金4项,省部级重点项目7项。以第一或通讯作者发表论文233篇,其中SCI收录89篇,以第一完成人获省科技进步一等奖1项,二等奖2项,主编专著1部,参与制定肺癌诊疗指南、共识24部

参考文献

来源:医学界呼吸频道