雾化吸入是一种以呼吸道和肺为靶器官的直接给药方法,具有起效快、局部药物浓度高、用药量少、应用方便及全身不良反应少等优点,是治疗哮喘、支气管炎等呼吸系统疾病,缓解咳嗽、咳痰等急慢性呼吸道症状的重要手段。

临床常用雾化吸入药物主要有吸入性糖皮质激素ICS、短效β2受体激动剂SABA,短效胆碱M受体拮抗剂SAMA和祛痰药等几大类。

糖皮质激素ICS

糖皮质激素抗炎作用基本机制可分为经典途径(基因途径)和非经典途径(非基因途径)。经典途径属于延迟反应,一般需要数小时起效。非基因途径是GS直接作用于细胞膜膜受体,数分钟起效。膜受体的数量仅占受体总量的10%~25%,且解离常数远高于细胞质受体的解离常数。因此,需要大剂量ICS才能启动非经典途径。

目前国内已上市的雾化吸入用ICS有吸入用布地奈德混悬液、吸入用丙酸倍氯米松混悬液和丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液。

在现有雾化ICS中,布地奈德安全性相对更好,为妊娠期唯一B类ICS,在口腔念珠菌感染、下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制等方面的不良反应也相对更少。

布地奈德:起始剂量成人:1~2mg/次,2次/d;儿童:0.5~1mg/次,2次/d。维持剂量成人:0.5~1mg/次,2次/d;儿童:0.25~0.5mg/次,2次/d。

氟替卡松:用于4~16岁儿童及青少年轻度至中度哮喘急性发作的治疗,1mg/次,2次/d。

倍氯米松:成人0.8mg/次,1~2 次/d;儿童0.4mg/次,1~2 次/d。

短效β2受体激动剂SABA

SABA通过兴奋气道平滑肌和肥大细胞膜表面的2受体,活化腺苷酸环化酶,增加细胞内环磷酸腺苷的合成,舒张气道平滑肌,稳定肥大细胞膜而发挥作用。主要用于缓解症状,按需使用。ICS与SABA联合应用时具有协同作用。

目前国内已上市的SABA雾化制剂有特布他林、沙丁胺醇、左沙丁胺醇。

特布他林:成人及20kg以上儿童:每日可给药3次,5mg/次;20kg以下的儿童:每日最多可给药4次,2.5mg次。

沙丁胺醇:成人及12岁以上儿童:2.5~5mg/次,某些成人剂量可高达10 mg。12岁以下儿童的最小起始剂量为2.5mg,某些儿童需要达5.0mg,每日可重复4次。

左沙丁胺醇:6~11 岁儿童:推荐0.31mg/次,3 次/d,常规剂量不超过0.63mg/次,3次/d。12 岁以上青少年及成人:推荐剂量0.63mg/次,最高1.25 mg/次,3次/d,每次间隔 6~8 小时。

短效胆碱M受体拮抗剂SAMA

SAMA主要通过和乙酰胆碱竞争性地与毒蕈碱受体(M受体)结合,从而达到舒张气道平滑肌和减少黏膜下腺体的黏液分泌作用。起效时间是15min左右,通常能够满足喘息、咳嗽和有痰患儿的治疗需求。SAMA比SABA起效慢5~10min,但持续时间相对SABA更为长久,因而常与SABA联合使用,互补长短。

目前国内已上市的SAMA雾化制剂有吸入用异丙托溴铵溶液及其与沙丁胺醇的复方制剂(复方异丙托溴铵)。

吸入用异丙托溴铵溶液0.5mg:成人(包括老人)和 12 岁以上青少年:急性期1支/次,病情稳定前可重复给药,3~4次/d。12岁以下儿童0.25mg/次,病情稳定前可重复给药。

吸入用复方异丙托溴铵溶液0.5/2.5mg:成人(包括老年人)和 12 岁以上的青少年:急性期一般1支/次;维持期1支/次,3~4次/d。

祛痰药

乙酰半胱氨酸结构中含有巯基(-SH),可直接打断痰液中黏蛋白及DNA碎片的双硫键(-S-S),使分子裂解,从而降低痰液的黏稠度,使痰容易咳出。

盐酸氨溴索是溴己新在体内的活性代谢产物,具有黏液调节作用。促进呼吸道黏膜浆液腺的分泌、减少黏液腺分泌;增强支气管黏膜的纤毛运动,促进排痰;刺激肺泡II型细胞表面活性剂的产生,降低黏液附着力;此外还具有抗炎、抗氧化作用。

目前国内已上市的雾化制剂有吸入用乙酰半胱氨酸溶液和吸入用盐酸氨溴索溶液。

氨溴索:>12岁儿童及成人:每次2~3mL,每日吸入1~2次(15~ 45mg/d);>2~12岁儿童:每次2mL,每日吸入1~2次(15~30mg/d);>6月龄~2岁儿童:每次1 mL,每日吸入1~2次(7.5~15.0mg/d);推荐用药周期为7d。

乙酰半胱氨酸:0.3g/次,1~ 2次/d。

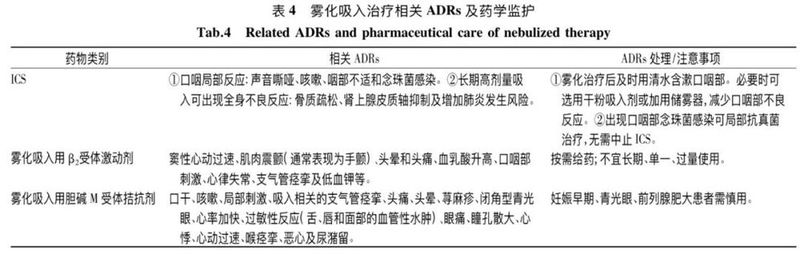

雾化吸入治疗相关不良反应及处理

参考资料:

1、雾化吸入疗法合理用药专家共识(2024版)

2、儿童常用雾化吸入药物处方审核建议

3、雾化吸入疗法合理用药专家共识(2019年版)