抗体偶联药物( antibody-drug conjugate,ADC)是一种将单克隆抗体药物的高特异性和小分子细胞毒药物的高活性相结合,用以提高肿瘤药物的靶向性、减少毒副作用的药物。和传统的抗体或抗体片段相比,ADC因为能在肿瘤组织内释放高活性的细胞毒素,因此理论上其疗效更高。

抗体偶联技术

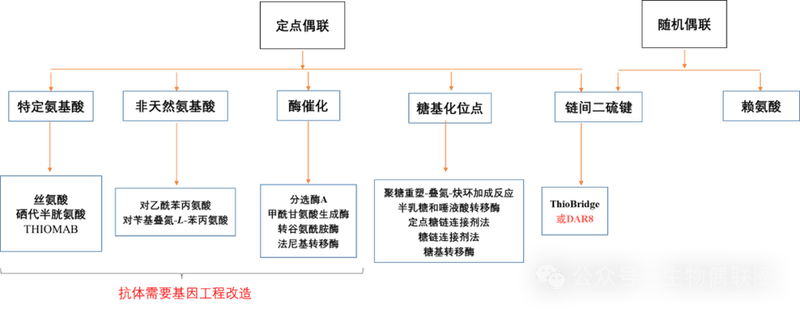

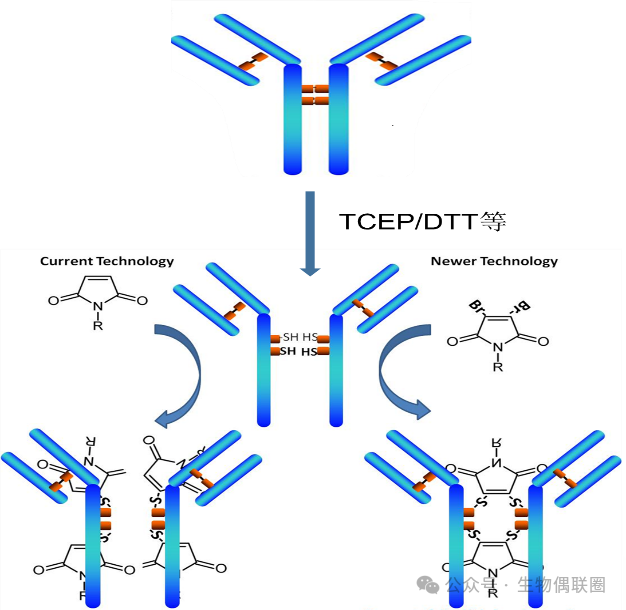

目前,偶联技术可分为2类:①利用抗体序列中天然的具备反应活性的氨基酸残基来介导的随机偶联技术,包括抗体表面赖氨酸的侧链氨基和链间二硫键还原后的巯基;②利用基因工程技术、化学修饰或酶修饰等在抗体特定位点引入可供反应的基团,再偶联载荷毒素,实现特定位点偶联,此类偶联包括工程化半胱氨酸定点偶联技术、非天然氨基酸定点偶联技术、 酶介导的定点偶联技术、糖链介导的定点偶联技术等。

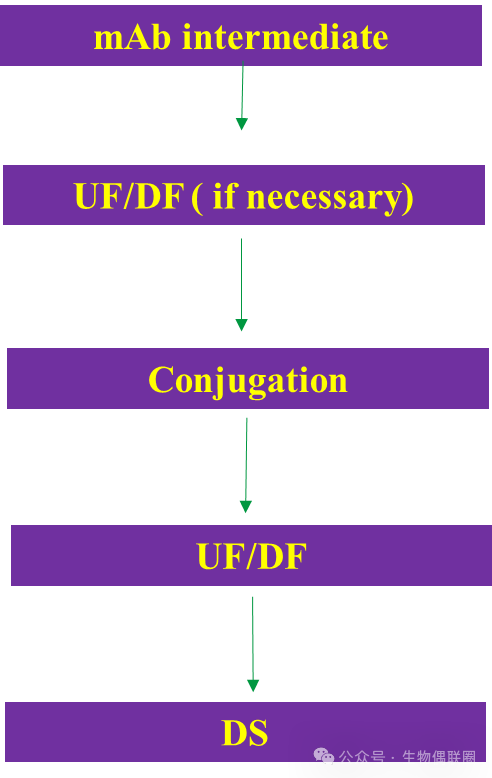

ADC的典型工艺流程

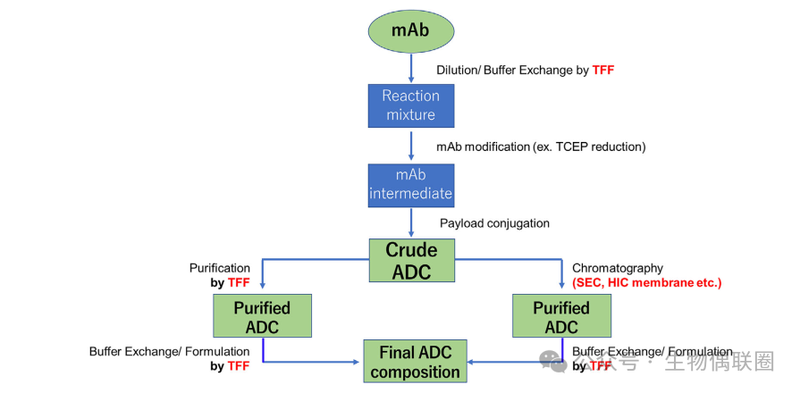

起始的单抗中间体通常保存在适宜其稳定性的缓冲液中。若需要可经过切向流过滤(TFF)去除其中的小分子保护剂(例如糖类、氨基酸类等),同时将抗体置换到适合偶联反应的缓冲液体系。随后对单抗中间体进行修饰(例如还原、氧化、酶促反应等),在抗体中间体引入可以与小分子细胞毒性药物偶联的活性基团(一般抗体的修饰反应为关键步骤,决定了药物与抗体的偶联比DAR值)。最后通过引入的活性基团与小分子细胞毒性药物偶联,从而得到ADC中间体。然而,ADC中间体中除了预期的ADC分子外,还可能存在游离的小分子药物、有机溶剂、偶联相关杂质(还原剂、抗氧化剂、催化酶等)、DAR值(药物与抗体的偶联率)不符预期的ADC分子(未偶联抗体、非特异性偶联组分等)以及聚体等杂质,因此需要进一步的纯化处理。简单的TFF方法虽可用于去除小分子杂质(还原剂、抗氧化剂、游离药物等),但对于非预期DAR的ADC分子、催化酶和聚体等杂质,则需采用层析技术进行分离。最终,纯化后的ADC分子会通过TFF换液至其最终保存的缓冲液体系中。

基于传统赖氨酸偶联技术工艺流程

传统的赖氨酸偶联ADC药物采用非定点偶联技术,代表性药物有Kadcyla、Mylotarg、Besponsa。天然存在于赖氨酸侧链中的氨基,是与单抗偶联最方便的官能团。

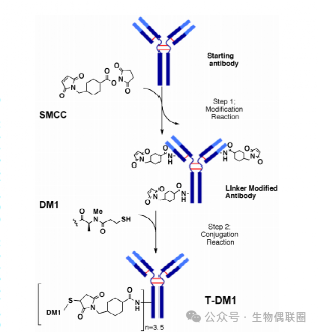

T-DM 1偶联过程:通过SMCC连接子修饰曲妥珠单抗的赖氨酸,从而在抗体赖氨酸上引入马来酰亚胺基团。马来酰亚胺基团与DM1结构中的游离巯基反应,从而形成T-DM1。目前大部分linker与payload可以通过化学反应制备成linker-payload,例如SMCC-DM1,从而可以在偶联过程中经过一步偶联反应就可以获得ADC。

基于赖氨酸偶联技术的工艺流程图

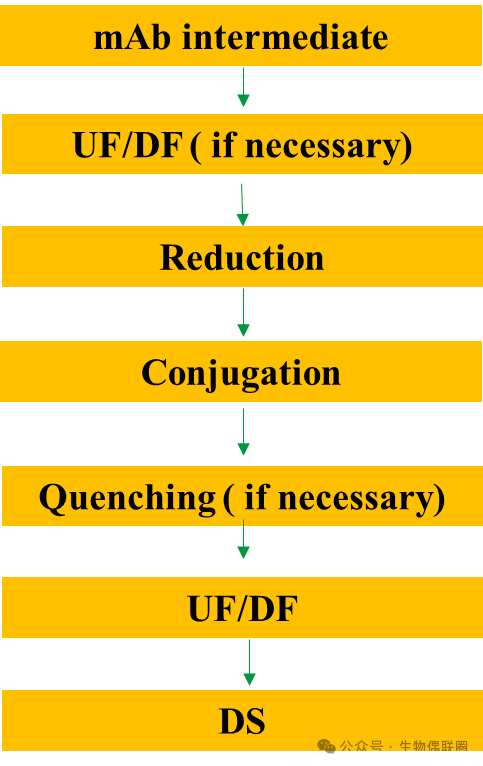

基于链间二硫键偶联技术工艺流程

目前全球上市的17个ADC中,有13个ADC是通过与半胱氨酸偶联制备的,例如Adcetris、Polivy、Padcev、Enhertu、Blenrep、Trodelvy、Zynlonta、RC48等。由于缺乏位点特异性,这些ADC通常以随机混合物的形式产生,包含0/2/4/6/8等不同偶联率的组分,平均DAR在2.3-4之间。然而有两个例外,Enhertu和Trodelvy是通过所有链间半胱氨酸的接近定量水平结合产生的,DAR分别为7.7和7.6,因此具有位点特异性

单抗中的半胱氨酸都参与了二硫键的形成,因此需要在与Linker-payload结合之前进行还原步骤以释放硫醇基团。通过优化还原剂(通常为TCEP或DTT)的量,以释放特定的自由硫醇基团(对于IgG1和IgG4,最多释放8个)。根据Linker-payload的烷基化基团数量,链间二硫键偶联可以分为一般巯基偶联和二硫键桥接偶联。

基于链间二硫键偶联技术的工艺流程图

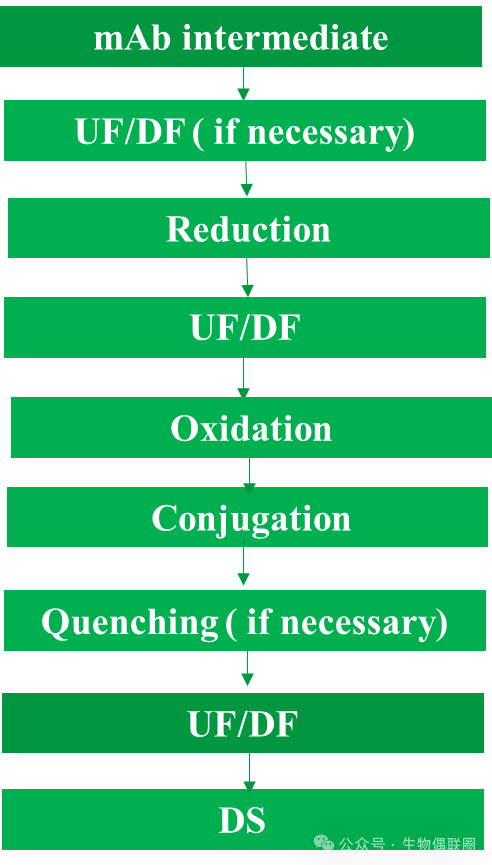

基于THIOMAB偶联技术工艺流程

Ruud G. E. Coumans等人报道了一种选择性还原剂,它能够在使链间二硫键处于氧化状态的同时还原工程化改造的半胱氨酸,这可以获得特定位点偶联的ADC而不需要进行在氧化步骤。

基于THIOMAB偶联技术的工艺流程图

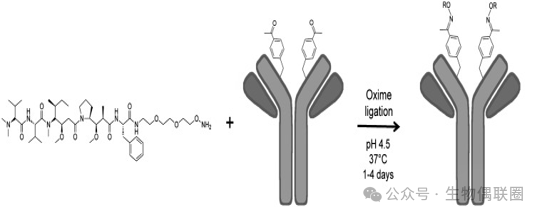

基于非天然氨基酸偶联技术工艺流程

通过非天然氨基酸可以实现抗体-药物位点特异性偶联。引入的非天然氨基酸通常为乙酰苯丙氨酸(1)、叠氮基甲基-L-苯基丙氨酸(2)和叠氮赖氨酸(3)。非天然氨基酸上带有的酮基、叠氮基官能团可与药物连接子发生化学反应,获得 DAR 均一的 ADC。

基于非天然氨基酸偶联技术的工艺流程图

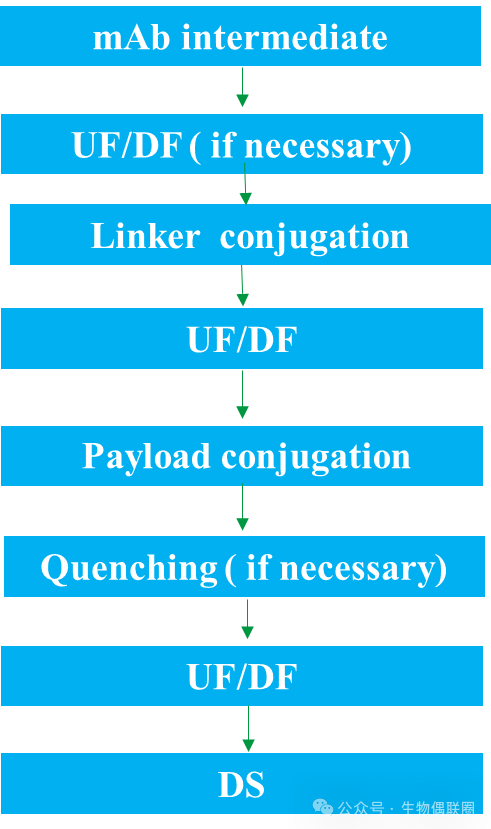

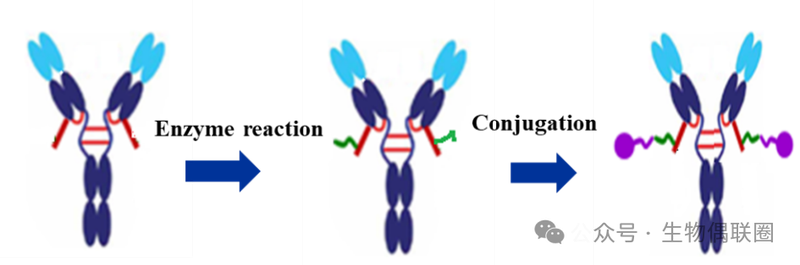

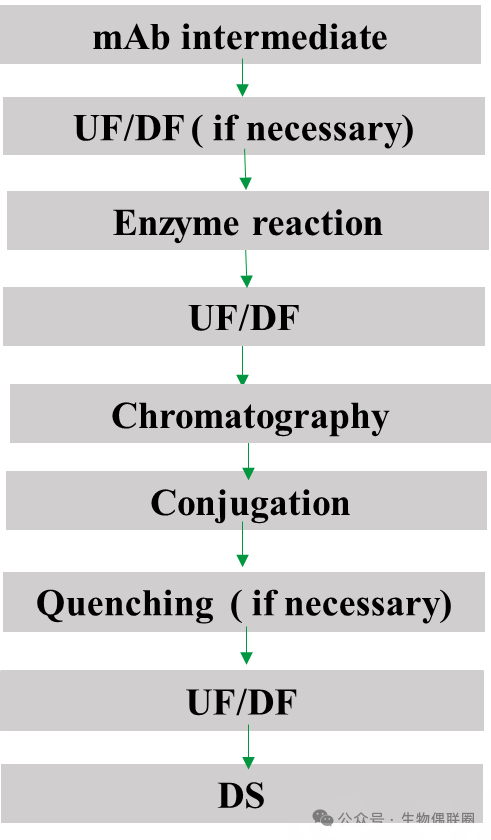

基于酶催化偶联技术的工艺流程

酶介导的位点特异性反应能提供几乎确定的DAR 与偶联位点,是一种有前途的合成均质 ADC的方法。例如基于谷氨酰胺转氨酰胺酶,可以在抗体Q295处形成异肽键以实现位点特异性偶联;通过将LPETG标签融合到重链C-末端,在转肽酶的催化下,可以在C-末端位点特异性偶联;利用糖基转移酶,主要是通过在抗体N297糖基化位点上引入一个新的反应基团,然后再利用相关试剂进行定点偶联。

酶催化偶联能够因为酶的特异性识别位点而生产出DAR值组分均一的ADCs。但是酶催化偶联方法也在ADC生产中存在使用的潜在问题,例如从ADC中去除催化酶可能具有挑战性,因为酶的分子大小和物理性质可能与ADCs非常接近,从而给它们的分离带来了挑战,一般需要通过层析色谱技术来克服这个问题。

基于酶催化偶联技术的工艺流程图