发热,是每个人一生中都会经历的常见症状。无论是孩子半夜突然发烧,还是成人因感染高热不退,面对“体温计上的数字飙升”,我们常常陷入两难:到底要不要退烧?什么时候该用药?物理降温有用吗?激素能不能用来退热?

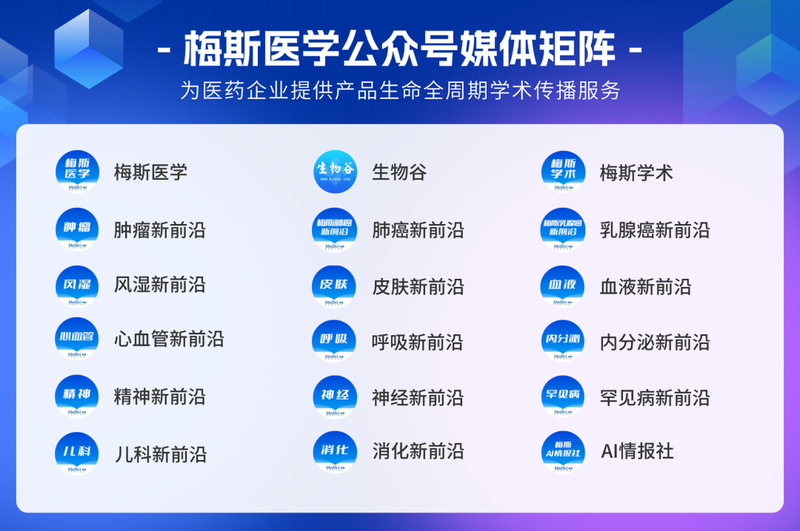

更让人困惑的是——国内外医生的处理思路似乎还不太一样。今天,我们就结合最新的临床指南和专家共识,为你梳理一份科学、实用、接地气的“发热处理全攻略”。

一、先搞清楚:发热、高热、过热,不是一回事!

很多人把“体温升高”都叫作“发烧”,但其实医学上对这些概念有明确区分:

✅ 发热(Fever)

这是最常见的类型,由感染、炎症等引发。它的核心特点是——下丘脑的“体温调定点”被调高了。

你可以把它想象成家里的空调恒温器,原本设定在37℃,现在被病毒或细菌“篡改”成了39℃。于是身体开始“主动升温”:血管收缩、寒战产热,直到体温达到新的设定值。

🌡️ 发热是机体的一种防御反应,适度升温有助于增强免疫功能。

✅ 高热(Hyperthermia in fever)

指发热状态下体温异常升高,通常超过40℃,甚至达到41℃以上。多见于严重感染、中枢神经系统疾病等。

此时不仅体温高,还可能引发代谢紊乱、组织缺氧、意识障碍等问题,需要积极干预。

✅ 过热(Hyperthermia)

这和发热完全不同!过热时,体温调定点没有改变,但身体散热失败或产热过多,导致体温失控上升。

常见于:

热射病(中暑)

某些药物中毒(如抗精神病药引起的恶性综合征)

甲亢危象

重度脱水

⚠️ 关键区别:退热药对“过热”无效!因为问题不在免疫系统,而在体温调节失衡。

二、退热时机:什么时候该出手?

很多人以为“体温一高就得退”,其实不然。退热并非唯一目标,关键是看患者是否舒适、是否存在脏器损伤风险。

✅ 国内权威共识推荐(2017《发热待查诊治专家共识》):

为什么低热不主张轻易退?

✅ 所以,体温不是唯一标准,患者的主观感受更重要!

✅ 国外观点更“激进”一些:

许多国外文献认为:

发热模式对诊断的帮助有限(除了少数疾病如布氏菌病、霍奇金淋巴瘤)。

体温每升高1℃,氧耗增加约13%,对心肺功能差的人是巨大负担。

没有证据表明发热本身能加速感染痊愈。

因此,只要患者不舒服,即使体温不到39℃,也可以放心退热。

💡 总结一句话:国内偏保守,重观察;国外偏积极,重舒适。但两者都强调——退热是为了改善生活质量,而不是追求体温正常。

三、儿童发热怎么办?特别注意这几点!

孩子发烧,家长最焦虑。但儿童退热有其特殊性,处理不当反而有害。

根据《解热镇痛药在儿童发热对症治疗中的合理用药专家共识》(2020),记住以下关键原则:

✅ 正确做法:

目标不是“把体温降到正常”,而是让孩子感觉舒服。

2月龄以上,体温≥38.2℃且明显不适时,可用退热药。

首选药物:对乙酰氨基酚(泰诺林)、布洛芬(美林)。

可配合护理措施:温水外敷额头、减少衣物、开风扇、降低室温、使用退热贴等。

查找病因更重要:持续发热必须排查感染源或其他潜在疾病。

❌ 错误做法(请务必避免):

酒精擦浴:易引起酒精中毒,尤其婴幼儿。

冰水灌肠或冷水擦浴:刺激大,增加寒战和不适。

物理降温单独使用:可能引发反向调节,导致产热更多。

多种退热药混用:如同时吃“感冒药+退烧药”,容易造成药物过量(尤其是含对乙酰氨基酚的复方制剂)。

2月龄以下婴儿禁用任何退热药!应及时就医。

四、退热药怎么选?哪些能联用?

✅ 推荐药物:

1. 对乙酰氨基酚(扑热息痛)

安全性高,适合各年龄段(遵剂量)

主要通过肝脏代谢,过量可致肝损

2. 布洛芬

抗炎作用更强,退热效果持久

胃肠道刺激略大,肾功能不全者慎用

✅ 国内外均推荐:两者选其一即可,不建议常规联用。若单药效果不佳,可在医生指导下交替使用。

❌ 禁止用于儿童的退热药:

阿司匹林(可致瑞氏综合征)

安乃近、保泰松、尼美舒利、氨基比林等

含这些成分的复方制剂也要警惕!

💊 成人可在医生指导下使用阿司匹林,但要注意出血风险。

五、物理降温到底有没有用?

这个问题争议很大。我们来划重点:

✅ 可以用的物理降温方式:

温水擦拭(水温约32~34℃)

减少衣物、保持通风

使用退热贴、降温毯(配合药物时)

❌ 不推荐的方式:

酒精擦浴(有毒!)

冰水擦浴或冰袋直接接触皮肤(易引起寒战、血管收缩,反而减少散热)

强行包裹“捂汗”(危险!可能诱发高热惊厥)

🔍 关键点:物理降温不能单独用于调控正常的发热过程,因为它会激活身体的“保温机制”,导致产热增加、耗氧上升。

✅ 正确用法:在使用退热药的基础上,辅助物理降温,帮助散热。

六、激素能用来退热吗?警惕滥用!

临床上常有人问:“能不能打一针‘地米’(地塞米松)退烧?”

答案很明确:不可以作为常规退热手段!

但滥用后果严重:

掩盖真实病情,延误诊断

抑制免疫,导致感染扩散

诱发二重感染、消化道出血、血糖升高等副作用

🚫 尤其是基层常见“地米+安乃近+退热针”组合,属于典型滥用!

✅ 什么情况下可以用激素?

脓毒性休克经充分补液和升压药仍无效时

自身免疫性疾病急性发作

过敏性休克、哮喘持续状态等紧急情况

原则:激素是“工具”,不是“万能药”;必须明确指征,短期使用,绝不能替代抗感染等根本治疗。

总结:发热处理的“五大黄金法则”