基于30年的研究基础,清华大学核能与新能源技术研究院王玉兰研究团队成功突破国产核孔膜技术瓶颈,成功将功能核孔膜对PM2.5的防护效率提升至98%及以上,为制作PM2.5防护口罩、防霾透气窗纱等空气防护产品提供了性能优越的优良材料。

2020年,王玉兰教授正式从清华大学退休全职创办邻得膜科技公司(以下简称“邻得膜”),实现了全球独创非对称孔的技术突破,并解决了稳定性较差、孔径和孔型控制难、量产困难、成本高昂等难题,有望打破核孔膜的海外市场垄断。

王玉兰教授提到,“邻得膜”的企业名字出自《论语》“德不孤,必有邻”这一名句。“企业价值创造的核心力量,在于其拥有的突破性技术。而我们创办企业的初衷,就是为了让科技惠及更多的人,为大众服务。”

随着高精尖的技术壁垒和量产难题被逐一攻破,核孔膜的产业化应用走向了截然不同的路径:“我们与海外在研究层面是相对同步的状态,不过在应用的角度上海外更加追求高附加值、高利润。而我们则是在不考虑经济价值的情况下,通过攻破技术难关使其能够尽可能为中国所用。”

尤其在生物医药端,基于全球独创非对称孔的改性修饰技术,邻得膜拓宽了核孔膜在高端过滤领域的应用范畴,在免疫载体、细胞灌流培养等关键应用场景中展现出卓越性能。

01

掌握关键辐照及化学后处理技术,攻克精度与量产的“卡脖子”难题

核孔膜(核径迹蚀刻微孔膜)是一种通过高能粒子或核反应堆中的热中子引发的重核裂变碎片照射有机高分子薄膜(如聚碳酸酯),在原子核走过的路径上留下辐照损伤通道,再经过化学蚀刻处理,将损伤通道转变为直通微孔而制得的滤膜。孔径大小均一,直径范围从几纳米到几十微米,跨越4个数量级。

核孔膜具有孔径精确可调、机械强度高、化学和热稳定性好、生物相容性好等多重优势,在分离、过滤及检测等多个领域拥有广泛应用前景,能够被应用于生物制药、食品、电子、环境工程等多领域,还能被用于超低温绝热材料、纳米微米级物体的合成及同位素分离、气体分离等广泛领域。

核孔膜,受访者供图

不过,这一具有独特属性且具有广泛前景的微孔滤膜却存在难以跨越的技术壁垒。“首先,核孔膜的生产成本较为高昂,从高能粒子辐照到化学蚀刻处理,每一步都需要极高的技术水平和严苛的控制条件,这也就导致了其价格居高不下,限制了它的使用范围。”王玉兰教授说。

其次,由于成孔机制涉及物理和化学过程的相互交织,核孔膜的孔径和孔型以及孔密度的精确控制、稳定量产仍然是一大难题。“微观层面来说,哪怕是纳米级别的误差,都可能使核孔膜的性能在某些领域的应用产生天壤之别。这种控制难题可能会导致同批次或不同批次产品之间存在差异,进一步而言核孔膜的质量标准化是一个比较难以实现的目标。”王玉兰教授补充说,生物医药高端过滤需要更加精确的孔径来筛选特定大小的生物物质,例如用于血液透析或蛋白质分离时,孔径的不准确可能使一些有害杂质混入或者导致宝贵的生物目标物质流失。

特别要强调的是,核孔膜在生产过程中面临着量产稳定性问题,从实验室跨越到规模化工业生产相当艰难。王玉兰教授坦言,“我们从研究核孔膜到实现规模化量产,大概花了5年的时间;再在此基础上不断克服稳定性、控制的难题,我们又花了8年多的时间。”正是因为核孔膜生产过程的艰难,才让王玉兰教授对其格外珍惜。无论是在实验室还是在生产线上,总是能够看到王玉兰教授小心翼翼收集每一小片核孔膜的身影。

王玉兰教授,受访者供图

王玉兰教授,受访者供图

技术上来看,邻得膜已经掌握了两种打孔技术——加速器辐照和反应堆辐照技术。前者是应用范围较广的核孔膜打孔技术,但对设备、设备维护及束流调控要求较高以及存储条件控制要求严苛,获得密度稳定性优于85%的核孔膜难度较高。

反应堆辐照技术则是一种仅有中、美两国掌握的打孔技术,易于实现密度稳定性优于90%技术指标,也适用于制造要求截留效率更高的核孔膜。而邻得膜不仅掌握这项技术,还掌握了加速器辐照的多参数匹配和密度稳定、均匀的能力,解决了核孔膜生产过程中因辐照不均导致的孔密度不稳定的问题。

邻得膜联合创始人齐佳谈到,“通过对加速器辐照及化学后处理各项参数的精准调控,将核孔膜的孔径精确控制在纳米级别的特定范围、孔密度的批内差大幅降低至极小范围,让我们能够生产出具有高性能和一致性的核孔膜。这意味着,邻得膜进一步拓宽了核孔膜在高端过滤领域中的应用探索,将加速在生物制药、半导体制造等高精尖行业的深度融合与应用,有望打破国外企业在相关领域中核孔膜技术的长期垄断局面。”

02

基于全球独创非对称孔结构,首款“膀胱癌肿瘤细胞采集器”获批上市

在核孔膜改性方面,邻得膜更是具有全球独家的创新工艺——非对称孔结构。与传统的核孔膜为双锥孔或圆柱孔相比,非对称孔结构具有诸多显著优势:

● 在流体通过性能上,单锥孔的特殊形状使得流体在膜孔内的流动阻力更小,流速更快,在维持高截留效率的同时大大提高了液体通量和膜再生能力。

● 在抗污染性能方面,传统双锥孔或圆柱孔在长期使用过程中,容易因杂质吸附而导致孔径变小甚至完全堵塞,而单锥孔则能凭借其结构特性让杂质更易被流体冲走,有效减少了杂质在孔内的沉积和堵塞概率,延长了核孔膜的使用寿命,减少了频繁更换膜组件的麻烦和成本。

● 在分离精度上,单锥孔可以实现更精准的物质分离。通过对单锥孔的孔径和锥度等参数进行精细调整,能够对不同粒径和性质的物质进行更细致的筛分。

● 一组对比性实验中,传统核孔膜过滤835ml沸水后堵塞,无法再生;而邻得膜改性膜过滤30L沸水后,仍可继续连续过滤,且滤饼易被清除使膜再生。

基于这一独创性的改性修饰,邻得膜拓宽了核孔膜在生物医药高端过滤领域的应用范围,在免疫载体、生物芯片及生物医药等关键应用场景中展现出卓越性能。在生物制药领域的纯化工艺等各过滤环节,经修饰后的核孔膜能够精准筛选目标物质,显著提高了目标物质的得率,为生物医药产业的高效生产与质量提升提供了强有力的技术支撑。

其初代产品——第一代膀胱癌肿瘤细胞采集器,已成功获NMPA批准上市,现正持续优化升级,致力于进一步削减临床应用成本,提升产品性价比与实用性。

膀胱癌肿瘤细胞采集器,受访者供图

具体而言,膀胱癌肿瘤细胞采集器可应用于尿路上皮癌早筛以及液体活检中循环肿瘤细胞(CTC)的富集。“在尿路(包括肾盂、输尿管、膀胱)有肿瘤时,肿瘤细胞会脱落下来进入尿液,采集器通过核孔膜技术将脱落细胞富集出来,进而进行病理制片、细胞形态分析、癌症分期分型等”,齐佳指出,过往尿液中细胞富集检测的方法有两种——离心沉渣法和薄膜液基法,前者可能会有漏检或影响细胞完整性的问题,后者已非常普及,但所用的膜材料价格十分昂贵。

除了持续迭代升级的尿路上皮癌肿瘤细胞采集器外,邻得膜还开发了多个生命科学上游产品管线,包括平面式一次性细胞灌流培养滤膜、细胞灌流培养滤芯产品以及微滤、超滤膜包等。目前,已经有多项产品与生命科学上游头部企业合作完成相关性能测试及产品供货。

03

从科研创新到产业路径,探索底层技术的商业化潜力

80年代从北京大学核物理专业毕业,王玉兰教授又奔赴日本攻读早稻田核物理与核工程博士学位,归国后在清华大学工作近20年。在核孔膜领域,王玉兰教授从基础研究做起,带领团队攻破核孔膜“卡脖子”技术并实现规模化生产,参与完成了我国两项核孔膜技术推荐性国家标准,拥有50多项相关专利。

现在,在核孔膜材料领域深耕30年的王玉兰教授又投身于产业界,致力于将国际一流的核孔膜技术应用到更多领域。目前,邻得膜不仅通过技术攻关实现了核孔膜的规模化量产,将产品成本大幅度降低;更通过多项原创性技术将核孔膜的性能提升,拓展应用至超过6个领域。

在农业领域,针对由于我国农业经济结构现状导致生鲜农产品供应链上存在损耗、能耗过高等问题,邻得膜开发的常温物理保鲜技术利用膜的微孔参数控制,实现生鲜果蔬的生命延长,降低损耗与能耗,减少环境污染,获得农业从业者高度认可,已在地方农产品牌水果推广应用。

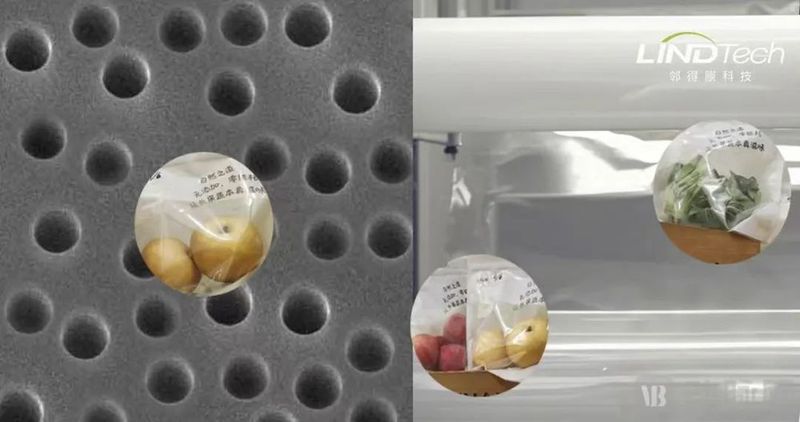

核孔膜在保鲜领域应用,受访者供图

相较传统保鲜包装,核孔膜保鲜透气性佳、效果持久、适配性强,能降低冷藏依赖,为农产品储运提供便捷经济方案,在生鲜果蔬、花卉等多领域前景广阔。核孔膜具有均匀且可控的孔径,可依被保鲜物呼吸特性精准调控包装内气体交换速率。如水果、蔬菜保鲜时,核孔膜包装能营造适宜的低氧高二氧化碳高湿度环境,抑制果蔬呼吸和蒸腾,延缓成熟衰老,减少营养损耗和水分流失萎蔫,且避免无氧呼吸致害。

在产品开发方面,对核孔膜钻研超过30年的王玉兰教授始终有一个朴素的梦想,“需求是创新的源动力,也是企业前行的导向。成立几年来,邻得膜已经在一些领域取得了不错的成绩,但长远来看,我们不仅仅是一个膜材料生产商,更希望能够将先进的原创技术应用到更多领域中,让他变成产品、变成商品,惠及更多的用户。再长远一点来说,邻得膜不仅仅是产品公司,而是最终成长为一家技术方案解决公司,具有更强的生命力。”

近年来,全球核孔膜行业市场规模持续扩大,呈现出稳步增长的态势, 年复合增长率超过21%。这片广阔的蓝海,蕴含着无限的潜力与机遇。

邻得膜正在进行更多原创核孔膜产品的开发并实现商业化,诚邀医疗创新企业、产业端探索者、行业伙伴洽谈更多合作,共创美好未来。

近

期

推

荐