原则

首先,从曲线的形态初步判断肺功能操作是否规范,包括流量-容积曲线环是否完整、用力呼气有没有出现陡峭峰值、下降支是否平滑无波动、用力呼气末是否流量为零持续超过1s等。

图:用力肺活量曲线的正确与常见错误图形

其次,了解每项指标的正常值。肺量计的指标≥正常值下限(LLN)为正常。如肺功能报告没有LLN,则可采用主要指标FVC、FEV1预计值≥80%为正常,FEV1/FVC无公认的正常值,一般FEV1/FVC>92%预计值为正常。

肺通气功能障碍的类型

分为阻塞性通气功能障碍、限制性通气功能障碍以及混合性通气功能障碍。小气道功能障碍是介于正常与阻塞性通气功能障碍的一种类型。通过通气、容积参数以及F-V曲线的形态可以判断何种类型的通气功能障碍。

1.阻塞性通气功能障碍:指气流吸入和/或呼出受限引起的通气功能障碍。其特征是FEV1/FVC降低。

2.限制性通气功能障碍:指肺扩张受限和/或回缩受限引起的通气功能障碍。其诊断标准是FVC(VC)<LLN或80%预计值,FEV1/FVC正常或升高。如能检测肺总量(TLC),则以TCL下降作为金标准。

3.混合性通气功能障碍:指同时存在阻塞性和限制性通气功能障碍。

4.小气道功能障碍:指反映小气道功能的流量参数FEF50%、FEF75%和FEF25%-75%下降,MEFV曲线略向容量轴凹形,常规通气功能参数FVC、FEV1、FEV1/FVC尚在正常范围。当FEF50%、FEF75%和FEF25%-75%这3项指标中有2项<65%预计值,可判断为小气道功能障碍。常见于慢阻肺病高危患者、哮喘的缓解期以及老年人和长期吸烟者。

5.1秒率正常的肺功能减退(Preserved Ratio Impaired Spirometry, PRISm),表现为吸入支气管舒张剂后1秒率≥0.7但且第1秒用力呼气容积和/或用力肺活量<80%预计值。GOLD2024明确有呼吸系统症状和/或肺结构破坏(肺气肿)和/或生理异常(如FEV1下降、气体陷闭、过度充气、弥散功能下降和/或FEV1快速下降)但不存在气流受限(吸入支气管舒张剂后FEV1/FVC≥0.7)的患者属于“慢阻肺病前期”。吸入支气管舒张剂前FEV1/FVC<0.7的个体如果存在流量效应(吸入支气管舒张剂后,FEV1显著增加),那么吸入支气管舒张剂后FEV1/FVC可能≥0.7,此类患者未来进展为慢阻肺病的风险很大。但并非所有慢阻肺病前期或PRISm人群随时间的推移最终会出现固定性的气流阻塞继而发生慢阻肺病。

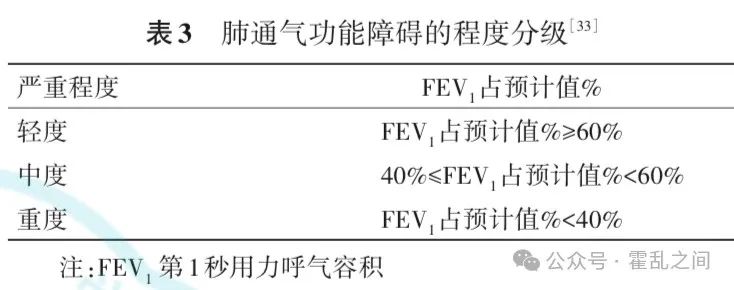

肺通气功能障碍的分级

无论阻塞性、限制性还是混合性通气障碍,通气功能障碍的分级按照第FEV1占预计值%来判断。

常规肺功能检查基层指南(2018年)推荐采用5级分法。

中国常规肺功能检查基层指南(2024年)推荐采用3级分法。

肺弥散功能

肺弥散功能是指某种肺泡气通过肺泡-毛细血管膜(由肺泡上皮及其基底膜、肺泡毛细血管内皮及其基底膜以及2个基底膜之间的结缔组织所构成)从肺泡向毛细血管扩散到血液,并与红细胞中的Hb结合的能力。凡能影响肺泡毛细血管膜面积与厚度、肺泡毛细血管床容积、通气血流不匹配以及一氧化碳与血红蛋白反应者,均能影响DLCO,使测定值降低或增高。

1.DLCO增加:能使肺毛细血管流量增加,使正常情况下很少开放的肺毛细血管开放的生理或病理状态,均能使弥散量增加。如: 世居高原、运动、平卧体位、肥胖、部分左向右分流的先天心脏病变、部分早期的左心衰竭、早期的红细胞增多症及部分弥漫性肺泡出血等均可引起DLCO增加。

2.DLCO减少:弥散距离增加,如间质性肺疾病、肺水肿;肺泡破坏引起的毛细血管床减少导致弥散面积减少,如肺气肿、肺叶切除术后等;肺血管病,如肺动脉高压、肺血管炎、肺栓塞等;贫血等引起血红蛋白水平下降;少数过度肥胖、右心衰竭、红细胞增多症及弥漫性肺泡出血等均可引起DLCO下降。此外一些肺外疾病,如糖尿病、肾功能不全、甲亢、化疗药物及抗心律失常药物的长期使用也会造成DLCO的降低。

肺弥散功能损害严重程度分级

①正常:DLCO占预计值%≥80%或LLN;②轻度障碍:60%≤DLCO占预计值%<80%或LLN;③中度障碍:40%≤DLCO占预计值%<60%;④重度障碍:DLCO占预计值%<40%。

肺功能报告解读流程图

参考资料:1.常规肺功能检查基层指南(2018年)2.中国常规肺功能检查基层指南(2024年)3.肺功能检查指南-肺弥散功能检查