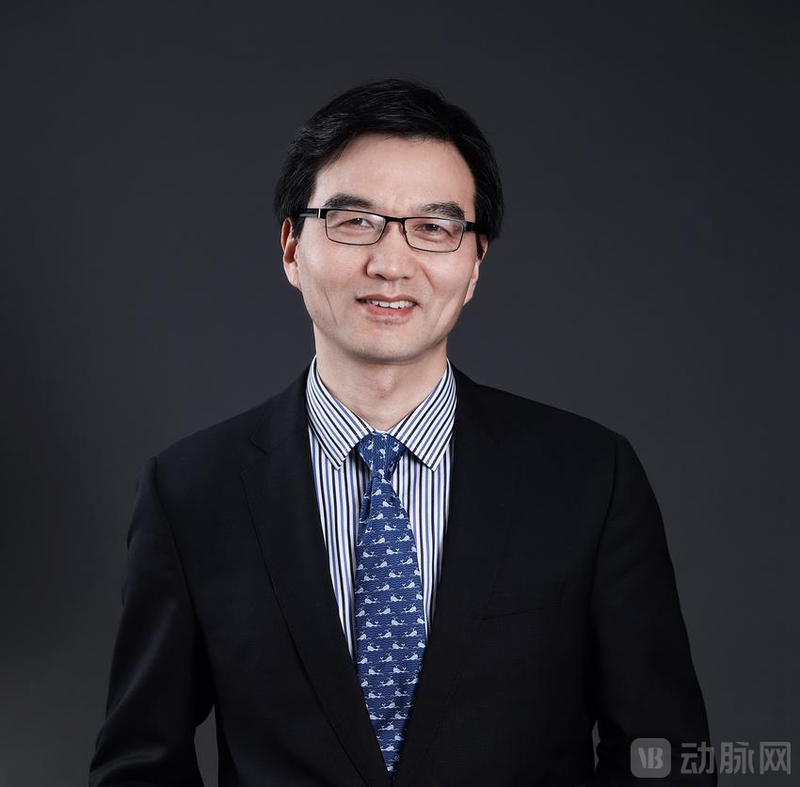

近日,上海科技大学生物医学工程学院创始院长、联影智能联席 CEO 沈定刚被全球顶级综合性学术协会 MICCAI 授予Enduring Impact Award (EIA) 持久影响力奖 ,成为该奖项设立 17 年来首位华人获奖者。

沈定刚获得持久影响力奖的证书

MICCAI 全称 Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention,是医学影像计算和计算机辅助介入的顶级综合性学术协会。2020年,沈定刚曾作为首位华人科学家入选 MICCAI Fellow,如今他再度以同样身份获得该协会的最高荣誉。EIA历届获奖者包含美国国家工程院院士、英国皇家工程院院士、欧洲人文和自然科学院院士、德国科学院院士、法国科学院院士等世界顶尖学术殿堂的领袖级人物。

从首位华人 MICCAI Fellow 到斩获协会最高荣誉,这份成就绝非偶然。在过去20余年的学术生涯里,沈定刚始终专注探索人工智能在医学影像中的应用研究。

在 MICCAI 举办期间,动脉网与沈定刚进行了一次漫长的对话。除了临床研究以外,沈定刚谈到了他的 AI 探索历程以及对中国医疗人工智能人才培养、产学研医深度融合的看法。

上海科技大学生物医学工程学院创始院长、联影智能联席 CEO 沈定刚(右一)获EIA大奖照片

01

远见的“少数派”

与大多数独自探索未知领域的先驱类似,沈定刚也曾是“少数派”的一员。当多数人循着既定路径前行时,他选择站在潮流之外,却最终用远见与坚持,走出了一条印证 “正确” 的道路。

在今天的时间线上回望,沈定刚是世界上最早开展医学影像人工智能研究的科学家之一,并最先将深度学习应用于医学影像。早在20多年前,沈定刚发表《HAMMER: hierarchical attribute matching mechanism for elastic registration》论文,使用机器学习的方法对磁共振影像进行分析,实现了对老年痴呆症患病风险的预测,这是第一篇使用机器学习的方法研究脑影像的论文。这篇文章中提出的 HAMMER 弹性配准算法至今仍是脑影像标准化分析的经典方法。

然而,彼时的医学影像计算领域,“机器学习” 并不是公认的主流路径,业界普遍认为该方法既 “冷门” 又 “不切实际” 。而沈定刚却凭借敏锐的学术嗅觉,坚持将其作为日常科研工作的核心研究方法。随着人工智能技术的日渐发展,2013年沈定刚又最早将深度学习技术应用到了医学影像的分析之中。

为了扎实做好自己的研究,沈定刚踏踏实实地做了两件事。一方面持续深耕研究,发表一系列高水平论文;另一方面潜心打磨课题申请书(Proposal),有时仅一页纸的研究陈述,他往往就要花几周时间反复推敲。他坦言,从实践中积累的课题申请经验,后来都被他毫无保留地分享给了学生与同行。

如果说选择机器学习是学术上的大胆尝试,那么从实验室走向产业界,则是沈定刚做出的一个跨界选择,而驱动这份选择的,是他从未动摇的初心。

其实,在从事医疗 AI 工作的第一天起,沈定刚就坚信最尖端的科研成果最后一定是要落地、普惠大众的。进入2010 年,计算机算力的突破、临床数据的激增与神经网络训练难题的攻克使得医疗人工智能具备从实验室走向产业的可能。

同时,研究做多了会萌生解决实际问题的渴望。“学术界常把复杂的临床问题抽象成理想化的研究模型,但是现实中的医疗问题并非这般理想化、单一化。这导致很多研究方法与成果无法直接落地,帮助医生和患者。只有连接产业界,才能实现从技术到产品的闭环,真正解决临床中的问题。”

2017年,沈定刚认定医疗人工智能已到“技术临界点”,需要一家科技公司引领产品落地。加之联影的多次邀请,他参与创建联影智能,正式开始他的医疗人工智能产业化之旅。

联影智能联席CEO沈定刚(左一)和联影智能联席CEO周翔(右一)在2018年联影创新大会现场

8 年发展,联影智能已是国内最大的医疗 AI 公司之一,估值逾 100亿元。在沈定刚的指引下,联影智能探索出全栈全谱的创新技术路线,已开发出百余款 AI 应用,推出元智医疗大模型以及十余款医疗智能体。

正如沈定刚所期望的,如今联影智能的 AI 产品已经落地全球 4000 家医院,万千患者由此受惠。

02

产学研医深度协同,打造创新联合体

在推动 AI 解决临床痛点以外,沈定刚还做了另一件影响深远的事,即组建上海科技大学生物医学工程学院,并担任创始院长,推动解决中国医疗 AI 行业人才储备不足、产学研医协同堵点等难题。

“懂医疗、人工智能、医疗设备的复合型人才稀缺是一个问题。很多计算机背景的人做医学影像,却不懂“影像设备原理”、“医生诊断逻辑”,最终导致产品和临床脱节。”

沈定刚在跟联影智能员工一起讨论产品

沈定刚在跟联影智能员工一起讨论产品

面对上述问题,沈定刚给出的解法是将高校与企业深度合作。高校“缺场景、缺数据、缺临床需求”,企业则能提供“公司的工程能力+医院的临床需求+海量数据”。

把这三者和高校的理论教学融合,学生既能学习 AI 知识,又能较早接触临床场景,毕业就能快速适应企业或医院的工作,补足国内的医疗人才供给。

具体到细则上,沈定刚的人才培养遵循的是“问题导向 + 国际视野”原则。

沈定刚会把工业界问题转化为科学问题。比如“快速扫描+低剂量”的矛盾,可交给上科大实验室做算法研究,再将实验室里的优秀学生派到企业里,根据真实医疗场景数据再进行不断优化迭代算法。

从结果来看,很多学生能够解决一些公司难以处理的复杂问题,而在这个过程中,他们亦会收获更深厚的成就感,促进其更积极地参与医疗人工智能的研发与落地中。

在国际视野上,早在 2012 年,沈定刚便与美国佐治亚大学终身教授刘天明义务发起 “龙星计划”,邀请国际顶尖专家回国为本科生授课。2014 年,沈定刚牵头在中国发起医学图像计算青年研讨会(MICS)。从首届仅 100 人参与,到 2025 年参会人数近3000余人,MICS 已成为国内医学影像领域规模最大、影响力最广的品牌学术会议。2019 年,沈定刚担任 MICCAI 年会主席,为华人年轻学者提供国际交流舞台,将中国影像AI领域的成就展示在世界面前。

依托这些举措,中国学者在 MICCAI 发表的论文占比实现跨越式增长:20 年前仅 2-3%,而今年已上升为48.7%, 跃居世界第一(美国、德国分别以 11.5%、6.4% 位列第二、第三),20 多年间增长逾 20 倍。这一成果,实现沈定刚 11 年前期望 “在国内(MICS)练兵,在国际(MICCAI)发声” 的目标。

沈定刚在MICS现场与青年学者交流

这种 “学术+产业” 双轨培养模式培养一大批优秀人才,其中不少已是国内医疗人工智能行业的骨干之力。

找到了补足人才的路径,下一步便是要吸引更多医生参与医疗人工智能的创新,补全产学研医体系。

当前,医生参与人工智能研发面临的核心障碍在于“临床数据难获取、临床需求难满足”,即要回答“医生为什么愿意与企业合作”这一问题。

对此,沈定刚认为解题的关键在于"让医生参与创新”。

“目前,联影智能承担 80 多个国家和省部级重大专项,通过产医深度合作获取相关医疗数据,破解数据难的问题,这些数据都经过专业标注和检验,能在合规性要求的范围内进行合理利用。另外,医生深度参与到产品研发中来,这样一来我们的工程师可以及时响应医生的临床需求,不断优化产品使之更加符合医生的使用习惯。”沈定刚告诉动脉网。

“我们与四川华西医院、上海中山医院等顶尖医院的医生合作发表了一批高质量的学术论文,成功打通从前沿科研到临床转化应用的完整闭环,让医疗 AI 服务于临床诊疗实践中,惠及更多百姓。“

关于沈定刚教授

• 沈定刚教授是世界上最早开展医学影像人工智能研究的科学家之一,并最先将深度学习应用于医学影像。现为联影智能联合创始人、联席 CEO,上海科技大学生物医学工程学院创始院长,曾任美国北卡罗来纳大学教堂山分校 (UNC-Chapel Hill) 终身教授、冠名杰出教授,中国生物医学工程学会会士,IEEE Fellow, AIMBE Fellow, IAPR Fellow, MICCAI Fellow, ISMRMFellow, IAMBE Fellow。

• 发表SCI论文 760 余篇,H-index 162,引用达 10 万多次,医学影像领域排名华人第一,Frontiers in Radiology 主编,三大国际期刊高级编辑(Senior Editor),MICCAI 2019 大会主席。

*封面图片来源:123rf

如果您想对接文章中提到的项目,或您的项目想被动脉网报道,或者发布融资新闻,请与我们联系;也可加入动脉网行业社群,结交更多志同道合的好友。

近

期

推

荐