新分子发现:发现100%相同的胶原蛋白

菌株/酶工程:将两到三年缩短到几个月

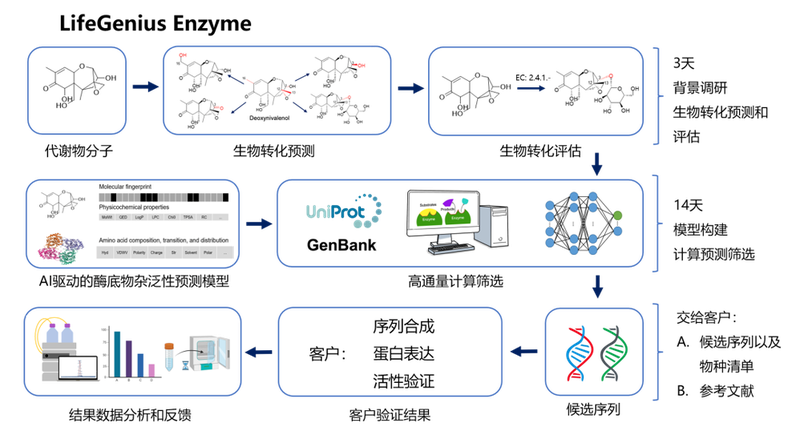

“人工智能驱动的菌株/酶工程”是指应用机器学习模型来指导微生物菌株或蛋白质序列的生成,以提高性能。

在合成生物经典的设计-构建-测试-学习 (DBTL) 循环中,传统方法依赖定向进化、理性设计和通路工程,但会受到规模、缓慢反馈循环以及难以管理非线性突变交互或高维优化问题的限制。

相比之下,AI 支持探索大型组合序列空间,检测上位性,并减少获得高性能解决方案所需的实验周期数。

AI能根据现有和预先建立的序列预测适应度结果,选择下一步构建的最佳变体,还能通过迭代反馈循环和实验数据分析来识别不明显的改进,其中通常使用到监督学习、贝叶斯优化或主动学习框架。

该领域最知名的企业是Cradle Bio,用生成蛋白模型来开发新型酶,将两到三年的开发时间缩短到几个月,并在性能目标上优于手动优化。

实验室自动化:7X24小时不间断运行

“AI 驱动的实验室自动化”指将 ML 与机器人实验平台集成,以闭环方式自主设计、执行和分析实验。

与遵循规范工作流程的传统机器人系统不同,支持

传统的实验室自动化可以大大提高通量和可重复性,但仍然是静态的,依赖于人工监督来解释数据和规划后续步骤。

合成生物先驱Ginkgo Bioworks就将人工智能整合到其代工自动化平台中,通过使用根据多组学和历史数据训练的预测模型来指导机器人实验。

在国内,晶泰生物、镁伽生物等均有适用于合成生物产品的自动化实验室推出,可实现7×24小时不间断运行。

生物过程优化:适用于早期发酵阶段

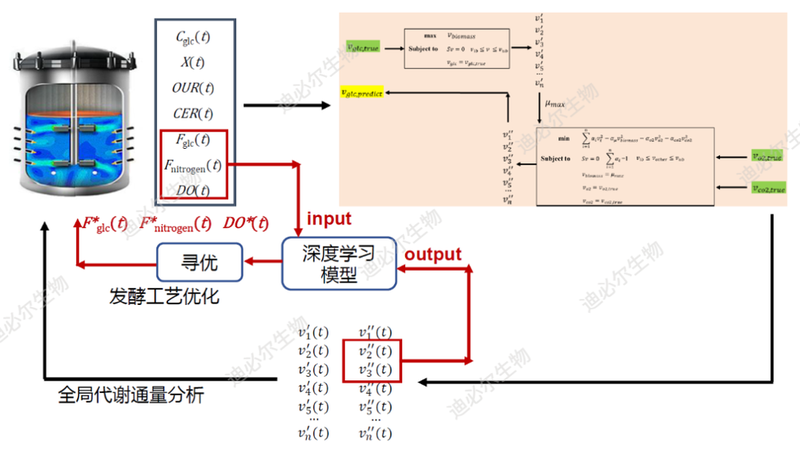

“AI 驱动的生物过程优化”是指使用 ML 模型来预测、控制和改进发酵和下游加工中影响细胞健康、突变率和生产率的工艺参数。

传统方法通常能为表征良好的系统提供足够的控制,但在未知或相互依赖的因素影响过程结果的高维或非线性环境中,它们无法满足要求。

AI则能通过检测大型数据集中的细微相关性、跨作范围泛化以及实时调整控制策略来增强这些工具。

这些模型往往是预测性的(多元回归、神经网络)或自适应的(强化学习),并且通常部署为数字孪生来模拟和优化过程性能,或集成到实时控制系统中。

在工业领域,Pow.Bio推出了全球首个AI控制的自动化发酵平台,该平台可以加速流程优化并驱动自动发酵,实现运行数百小时的高性能连续发酵。

这在扩大早期连续发酵平台的规模时特别有用,因为相互依赖的生物反应器条件变量可以在早期突出潜在的突变和污染。