在过去的30年里,铜在神经退行性疾病研究中的地位一直颇为“纠结”:它一方面是维持脑功能不可或缺的微量营养素,缺乏会影响神经递质合成、加速认知滑坡;另一方面,它又像“双刃剑”,过量摄入可能加剧氧化应激,甚至成为阿尔茨海默病的“幕后推手”。

这一长期悬而未决的问题,终于在最新发布的一项重磅研究中迎来了“拨云见日”的时刻。研究团队基于美国国家健康与营养调查(NHANES 2011–2014)数据,首次用大样本、严控制的分析框架,系统勾勒出了“铜摄入量与认知表现”之间的完整关系曲线——一条清晰的“倒L形”剂量反应线。更重要的是,研究首次指出了一个值得重点关注的认知“黄金摄入窗口”。

DOI:10.1038/s41598-025-09280-9

铜摄入越多越好?

铜的“分裂人设”其实早已有迹可循。摄入不足会干扰髓鞘合成、抑制多巴胺-β-羟化酶活性,进而影响神经传导效率;而摄入过量,则可能刺激羟自由基生成,推动Aβ沉积与tau蛋白磷酸化,诱发神经毒性改变。换句话说,铜既不能太少,也不能太多。问题在于:到底多少才算“刚刚好”?遗憾的是,长期以来缺乏大样本、精准分层的数据支持,让这个看似简单的问题一直没有标准答案。

为此,研究团队从NHANES数据库中严选出2420名年龄≥60岁的社区老年人作为分析样本。他们不仅完成了两轮24小时膳食回顾(一次面访、一次电话),还参与了全面的认知测评。

铜摄入量的评估方式也值得信赖。研究采用的是在流行病学中广泛使用的“两次24小时饮食回顾”,并将参与者按摄入量分为四个分位:最低组Q1摄入<0.76 mg/d,最高组Q4则≥1.44 mg/d,平均达1.9 mg/d,个别人甚至高达6 mg/d。这一分布不仅覆盖了美国RDA(0.9 mg/d)与中国推荐值(1.0 mg/d),更为探索“高摄入是否过犹不及”提供了充分的数据基础。

为了更全面地量化认知表现,研究团队融合了四项神经心理测验——包括考查执行功能与处理速度的DSST、评估语义流畅性的动物命名测试(AFT)、以及针对即时与延迟记忆的CERAD-IRT/DRT。最终通过标准化处理,合成了一个更稳定的综合认知评分Z-score。

1.2–1.6 mg/d的拐点来了

那么,铜摄入得越多,认知真的越好吗?答案并非简单的“多多益善”,但确实显示出一种“有益但有限”的正向趋势。在调整了年龄、性别、种族、教育背景、总能量摄入、锌铁硒摄入、慢病史等20余项协变量后,研究发现:相比最低摄入组,铜摄入最高组(Q4)在各项认知测试中表现更优——DSST高出3.80分,AFT高1.23分,Z-score则高出0.20个标准差。

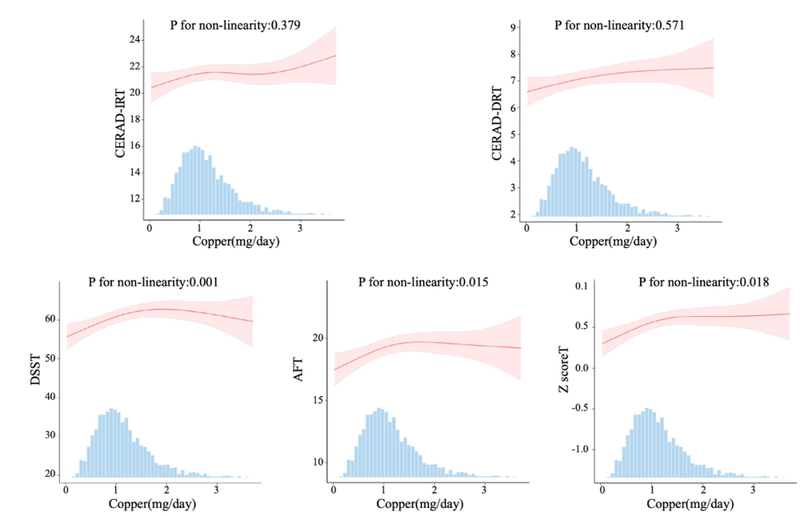

更具洞察力的分析来自连续变量和剂量-反应关系的探索。研究采用限制性立方样条与广义加性模型(GAM)绘制出“铜摄入量与认知表现”的非线性曲线,揭示了一个关键的“倒L型拐点”:当铜摄入超过1.2–1.6 mg/d之后,认知获益逐渐趋于平台,甚至略有下降。也就是说,最佳认知表现对应的铜摄入量,大致位于1.2–1.6 mg/d之间。

膳食铜摄入量(mg/日)与 5 项认知功能指标之间的剂量-反应关系

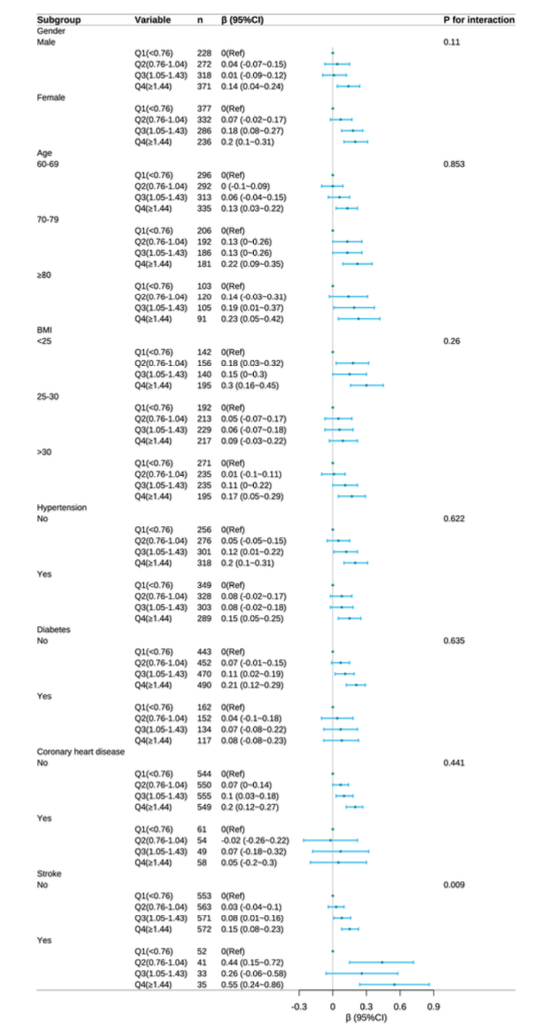

令人惊喜的是,研究在亚组分析中还发现了一个“神转折”:对于有卒中史的老年人,铜摄入带来的认知提升效应更强。在这部分人群中,Q4组的Z-score相比Q1提升了0.55,几乎是总体人群效应(0.20)的近三倍。研究者推测,卒中后的脑组织常伴随铁离子堆积与氧化应激,而铜作为Cu/Zn-SOD(超氧化物歧化酶)的核心辅因子,可能正好在此时“补位”,帮助清除自由基、促进神经修复与突触重建。虽然这一机制目前尚处于理论阶段,但无疑为未来干预策略提供了重要方向。

以Z-score(综合认知得分)为结局,按性别、年龄、BMI、高血压及糖尿病状态进行分层,探讨膳食铜摄入四分位(Q1–Q4)与认知表现之间的关联强度

这项研究的稳健性也经过多轮“压力测试”:无论是剔除极端能量摄入者、进一步控制锌铁硒摄入,还是逐步递进的模型调整,结论始终保持方向一致、显著性稳定。这说明研究并非“碰巧”捕捉到统计学假阳性,而是建立在扎实分析基础上的可靠发现。

当然,作为一项横断面研究,它仍存在局限。例如,我们无法排除“认知好→饮食更均衡→铜摄入多”的反向因果关系;老年人的饮食回忆也可能受到记忆误差影响。此外,美国人以动物蛋白和强化食品为主的饮食习惯,与以谷物和植物蛋白为主的亚洲膳食结构存在差异,因此这一结论在我国的适用性仍需本地化验证。

值得期待的是,研究团队已为下一阶段的临床研究画好“路线图”:他们计划以卒中后老年人为干预对象,设定0.8/1.2/1.6/2.0 mg/d不同铜摄入梯度,随访12个月,观察其对MoCA评分、脑灌注水平与白质完整性的影响,并同步检测血铜、铜蓝蛋白、SOD活性、8-OHdG和IL-6等指标,进一步解析“铜-抗氧化-认知保护”之间的潜在通路。

总而言之,铜是一种“剂量定命运”的微量元素:摄入太少,大脑吃亏;吃太多,也可能事与愿违。对于60岁以上的社区老年人来说,铜摄入1.2–1.6 mg/d这个“认知黄金区间”或许正是值得关注和实践的目标。而对于曾经经历卒中的人群而言,铜甚至有可能成为一把“便宜又有力”的神经修复钥匙。至于它究竟能打开多少锁,未来还有很多值得探索的答案。

[1]Jia W, Zhu K, Shi J, Yong F. Association between dietary copper intake and cognitive function in American older adults: NHANES 2011-2014. Sci Rep. 2025 Jul 7;15(1):24334. doi: 10.1038/s41598-025-09280-9. PMID: 40624281; PMCID: PMC12234787.

撰写:JY

编辑:木白

授权转载等事宜请联系梅斯学术管理员

梅斯学术管理员微信bjy1689902068,备注学术转载