2025年6月,以色列初创公司ForSight Robotics(以下简称“ForSight”)宣布完成由Eclipse领投的1.25亿美元B轮融资。至此,公司总融资额已达1.95亿美元。

ForSight历史融资信息

ForSight凭借其核心产品ORYOM手术机器人,正在完善全球眼科手术领域的技术局限。这款机器人也被誉为“眼科手术界的达芬奇”。

01

传统眼科手术遭遇临床困境,

眼科机器人市场尚存空白

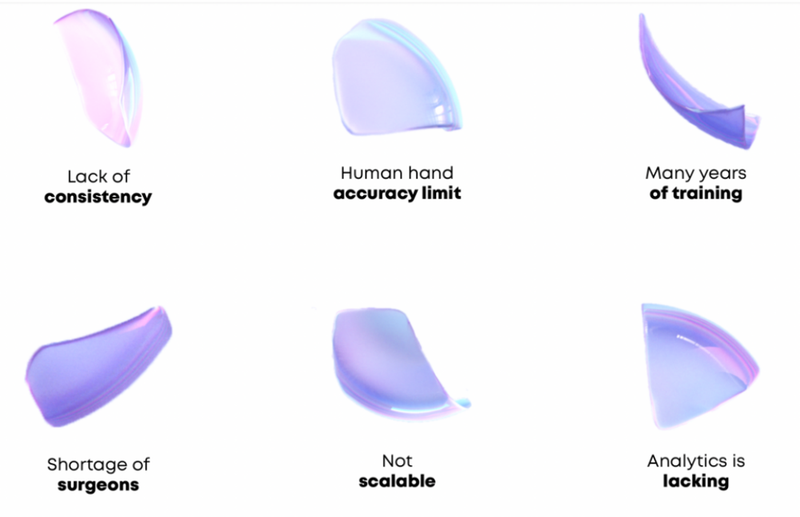

传统眼科手术的临床痛点十分明显。主要包括眼科手术操作门槛高、不同医生操作差异大(导致难以标准化)、缺乏智能设备辅助、高度依赖医生经验判断及术后并发症多等问题。

首先,眼球手术有着微米级控制的严苛需求。而人类手部约100微米的生理震颤,导致手术操作的高精度需求难以满足。

其次,一致性难以稳定维系。无论不同医生间的操作差异,还是同一医生在不同场景下的表现波动(如白内障撕囊的形态、尺寸偏差),都直接导致手术效果的不确定性。

并且,一位成熟的眼科医生需要8~10年的漫长培养周期。但是小医院与基层诊所的接诊量往往较低,医生的临床经验不足。这就使得优质医疗资源往往会向少数三甲医院聚集,基层机构连复杂术式的“标准化开展”都难以普及;

此外,传统手术在平台拓展性与技术智能性上也存在不足。术中既无实时影像导航辅助病变评估,也缺少数据模型支撑路径规划,全凭术者主观判断推进操作,精准度始终受限;

最后,诸如近视手术术后干眼症、视力回退,老式术式因设备简陋诱发的感染、出血等问题,持续暴露传统模式的安全短板。

传统手术的临床痛点

眼科手术机器人无疑可以很好地解决这些问题。但是,在逐步扩大的手术机器人市场中,眼科领域手术机器人市场规模占比并不高。

据弗若斯特沙利文数据,2017至2021年手术机器人的全球市场规模由44.4亿美元增至109.1亿美元,年复合增长率达25.2%,预计2025年将达285.1亿美元,2030年进一步增至619亿美元。

在这一赛道中,骨科手术机器人占据最大份额,2024年全球市场规模达24.24亿美元,年复合增长率52.3%。强生、美敦力、史赛克等行业巨头也集中布局在骨科、心血管等领域。

眼科手术机器人是热门赛道中的冷门选手。恒策咨询(2025年3月)报告显示,2024年全球智能显微眼科手术机器人市场规模5.76亿美元,预计 2031 年将增至8.12亿美元,2025—2031年复合年增长率(CAGR)为5.1%。

造成这种现象与眼科手术对操作精度要求高有关。在极小的空间内进行手术对机器人的技术标准要求更为严格,这迫使企业研发的产品必须突破机械设计极限,导致企业研发成本居高不下。投入高、风险大是眼科手术机器人领域的显著特征,也进一步造成眼科手术机器人市场鲜有优质产品。

但眼科手术的需求一直存在。据世卫组织数据,白内障是全球首位致盲眼病,占盲人总数的50%以上,且大多可通过手术复明。但由于手术精度等限制,很多患者难以得到有效治疗。

ForSight及其手术机器人产品,瞄准的正是这一未被满足的需求。

02

仿生机械手+超清视觉呈现,

越用越准的智能助手

被寄予厚望的ForSight眼科手术机器人,究竟凭什么打破行业僵局?

拆解其核心技术,公司产品ORYOM凭借仿生机械手、计算机视觉技术、人工智能算法三大要素构成了难以复制的独特优势:

首先是仿生机械手系统。ORYOM搭载14自由度的微型机械臂,远超传统手术机器人的灵活性。14自由度是指该设备机械结构具备14个独立可控的运动轴,每个轴可实现旋转或平移,相当于人类手指的“关节+肌肉”协同能力。

这一设计针对眼球解剖的三维复杂空间(前后径24mm、横径23mm),突破了传统手术机器人的自由度局限(如腔镜机器人通常 6-7 自由度,骨科机器人 8-10 自由度)。这种“类人手指”的设计配合混合运动学结构,能精准抵达人眼内任意位点。

无论是针对晶状体囊袋的撕囊操作,还是视网膜的细微修复,都能实现亚毫米级控制。对比传统手术中医生依赖显微镜和双手稳定度的操作模式,机械臂的“零疲劳”“无抖动”特性能够确保术中稳定性。

其次是先进计算机视觉技术。通过前沿立体成像技术,ORYOM能实时构建眼内三维解剖结构,不仅支持术前精准规划,更能在手术中提供“透视级”导航。

在手术过程中,医生佩戴3D视觉设备,眼前呈现的是放大后的眼内细节,机械臂的每一步移动都与实时影像无缝同步,这种“人机协同”模式可有效改善传统眼科手术“凭经验摸索”的现状。

最后是人工智能算法的“进化能力”。ORYOM通过AI算法持续优化手术动作路径,为下次手术提供更好的操作体验。

在白内障手术中,人工智能算法能通过分析大规模数据,自动调整超声乳化的能量输出,避免对角膜内皮细胞的损伤。这种“越用越精准”的特性,让机器人不仅是工具,更是医生的“智能助手”。

人类医生即使经验丰富,也难免因手部微颤影响操作,而机器人的机械精度不仅能弥补这一缺陷,还能确保每次手术流程标准化,最大限度减少失误。可以说,ORYOM的出现能让更多患者享受到无差别、标准化、精细化的手术体验。

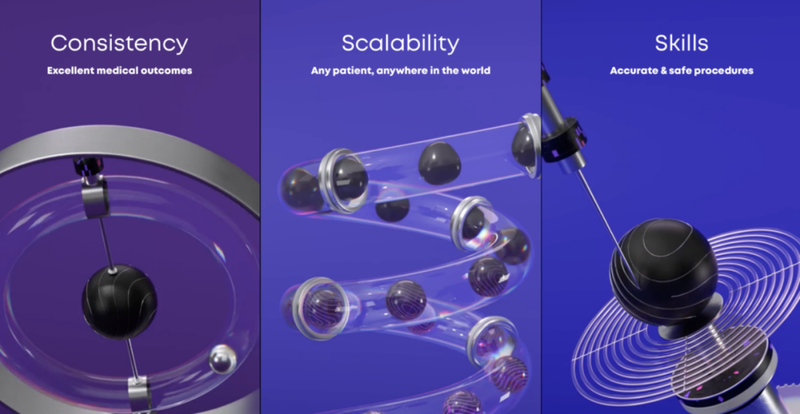

ORYOM系统优势(来源:官网)

03

手术机器人之父加盟,

打造更先进的白内障机器人

一家成立不久的初创公司能获得如此信任,离不开其多元的团队配置。

公司的创始团队在医疗机器人领域深耕多年,科研经历与商业转化经验都十分丰富。CEO Daniel Glozman博士在医疗机器人领域研发20余年,曾在美敦力、Magenta Medical等巨头公司主导核心技术开发,亲手创立Guide-X(XACT 机器人技术);

Joseph Nathan 博士是公司的CBO(Chief Business Officer首席商务官),他兼具“眼科医生+商业操盘手”复合背景。他不仅完成了3年眼科手术住院医师培训,还曾任以色列理工学院Alfred Mann 研究所“New Ventures”主管,主导超10亿美元医疗合作项目。

除了创始团队外,公司的咨询委员会阵容也十分强大。

Fred Moll早期以战略顾问身份为ForSight提供指导。2025年,他正式加入董事会。Fred Moll被誉为“手术机器人之父”,他在1995年联合创立Intuitive Surgical并主导研发出达芬奇手术系统。

这款具有里程碑意义的产品凭借高灵活性和精准度,彻底改变了微创手术格局,成为全球数千家医院的核心设备,奠定了机器人辅助手术的行业标准。目前Intuitive Surgical市值为1890亿美元。他的加入不仅让公司获得更先进技术经验,更让ForSight的商业价值进一步提升。

Fred Moll(来源:官网)

此外,公司还邀请了David Chang、Boris Malyugin等全球顶级眼科专家组成临床顾问团,确保技术创新始终锚定临床真实需求。

公司团队成员(来源:官网)

联合创始人Joseph Nathan曾表示,“眼科将是机器人手术革命的下一个前沿。”ForSight团队验证了这一前沿方向,但这仅仅是个开始,ForSight的野心还不止于此。

04

从白内障切入,

构建眼科手术全方位商业生态

ForSight的商业化路径十分清晰。ORYOM率先瞄准的是白内障手术,是因为全球需求量最大的眼科手术就是白内障手术。其年手术量占全球眼科手术总量的60%。根据世界卫生组织(WHO)数据,2025年全球白内障手术量预计将超过2800万例,到2030年将增至3500万例。

完成白内障手术的验证后,公司计划向青光眼、视网膜手术拓展,逐步覆盖眼科全病种。这种“由易到难”的布局,既降低了初期临床验证的难度,又能快速建立市场认知。

更重要的是,眼科手术器械存在“复用性”,即同一台机器人通过更换耗材和软件升级,可适配不同手术类型。

这也意味着一旦ORYOM在白内障领域站稳脚跟,向其他病种扩张的边际成本将显著降低,形成“一台设备,全眼科覆盖”的生态壁垒。

05

结语

ForSight的崛起为国内医疗创新企业提供了镜鉴。在手术机器人赛道同质化严重的当下,与其在骨科、腔镜等红海领域与巨头厮杀,不如像ForSight一样,寻找“技术能突破、需求真实存在”的细分市场。

从全球视角看,这场眼科手术机器人的革命才刚刚开始。随着ORYOM进入临床试验阶段,未来的白内障手术可能像今天的腹腔镜手术一样,在机器人的辅助下变得更安全、更高效。

ForSight的故事,也将成为医疗创新领域“以小博大”的一个参考方向。眼科之外,诸如耳鼻喉、神经外科等对精度要求极高的领域,或许正藏着下一个“ORYOM机会”。

如果您想对接文章中提到的项目,或您的项目想被动脉网报道,或者发布融资新闻,请与我们联系;也可加入动脉网行业社群,结交更多志同道合的好友。

近

期

推

荐